Una embarcación que enfrenta al mar embravecido, con riesgo de hundirse en cualquier momento y que resiste al impacto de las tempestuosas olas, nos puede servir de analogía a la trayectoria de ciertos hombres y mujeres que marcaron la historia de la Iglesia y de las naciones por sus virtudes heroicas.

Estas almas atravesaron situaciones paroxísticas, contradictorias y humillantes, según el parecer del mundo, y les dejaron a las generaciones futuras un notable ejemplo de resistencia. Comprendieron el lenguaje de los sabios y siguieron el camino indicado por el Redentor: ¡la obediencia a la voluntad del Padre!

¿Quiénes eran?

Remontémonos al siglo XVI. Innumerables barcos desafiaban los océanos y recorrían el orbe para satisfacer los anhelos de los grandes soberanos. En esta coyuntura, la Santísima Virgen conquistó en España el corazón de un varón de alma fogosa y caballeresca: Íñigo López de Loyola.

Tras la célebre conversión de quien a partir de entonces se llamaría Ignacio, el ilustre guerrero —noble de linaje, pero sobre todo de carácter—, guiado por un soplo del Espíritu Santo, congregó a unos pocos hombres para constituir un escuadrón en defensa de la nave de Pedro. Llamaban la atención por donde pasaban: en plazas, colegios, universidades, cortes, púlpitos y otros ambientes eclesiásticos, eran objeto de aplausos o de censuras. Dispuestos a enfrentar todas clase de riesgos, educaban a las conciencias «reformadas» por las herejías de la época.

¿Cómo los definiríamos? ¿Intrépidos misioneros? ¿Astutos diplomáticos? ¿Agradables consejeros? ¿Sabios educadores? ¿Humildes religiosos o piadosos sacerdotes? Entonces, ¿quiénes eran? «A los que nos pregunten qué somos, les responderemos que somos soldados de la Santa Iglesia, alistados bajo la bandera de Jesucristo, y que formamos la Compañía de Jesús»,1 declarara el fundador a sus primeros discípulos.

Nuevos apóstoles de Jesucristo

En una época en que la herejía de Lutero infundía en las almas el espíritu de insumisión y rebeldía contra la autoridad espiritual y temporal, le convenía al sumo pontífice acoger a estos varones que le ofrecían ciencia, talento y, ante todo, un celo sin medida por la ortodoxia. El papa Pablo III supo ver en la naciente congregación un arma poderosa con la que Dios municionaba a su Iglesia: a los jesuitas les confió cátedras desde las cuales podrían enseñar la sana doctrina y combatir el error; y en cuanto a su santo fundador, le fue otorgada la misión de predicar la reforma de las costumbres en Roma, que yacía tristemente corrompida por la inmoralidad.

San Ignacio de Loyola con las Constituciones de la Compañía de Jesús – Palacio Ducal, Gandía (España)

San Ignacio predicaba por las calles y en plazas públicas sin tener en cuenta los escarnios que sufría por no saber hablar bien el italiano. La santidad de su vida y la dulzura de sus palabras subyugaron a la turba de los que se mofaban de él, que enseguida se agolparon para escucharlo. Así comenzaba la expansión de la nueva Orden.

Sin embargo, el mal no tardó en presentarse bajo «piel de cordero», a fin de destruir este apostolado. Para ello, se valió de una milenaria artimaña: la difamación.

«¡Que se nos haga justicia!»

Durante ese período también predicaba en la Ciudad Eterna un fraile agustino, llamado Agustín de Piemonte, que tenía gran aceptación entre los fieles, aunque sus palabras estaban lejos de merecer la admiración que suscitaban.

Al cabo de un tiempo quedó claro para algunos que el próspero predicador era, en realidad, un partidario secreto de Lutero. Alertado de esto, San Ignacio lo amonestó con prudencia y caridad, pero el pérfido monje se enfureció y, temiendo a la Inquisición, denunció a los jesuitas como autores de las herejías que le acusaban, mencionando incluso la existencia de supuestas pruebas.

¿Y la gente? Se creyó ciegamente las difamaciones que venían del púlpito… Los jesuitas, hasta entonces venerados por todos, se convirtieron ahora en blanco del horror. Pues bien, el rechazo popular no logró amedrentar a la pequeña Compañía de Jesús; al contrario, suscitó en el alma de su santo fundador una reacción que sus adversarios no esperaban.

«Tenéis razón en lo de conservar la calma —les decía a sus discípulos—, pero precisamos de nuestra reputación para ejercer con fruto el apostolado; no podemos ni debemos permanecer bajo el lastre de una calumnia que haría imposible o infructuoso nuestro apostolado; por lo tanto, necesitamos que se nos haga justicia para mayor gloria de Dios, nuestro Señor».2 Como el Espíritu Santo guiaba a aquellos hombres, a causa de su virtuosa reacción la verdad salió a la luz. Fray Agustín se tuvo que declarar adepto de Lutero y sus cómplices fueron juzgados y condenados.

Martirios en alta mar

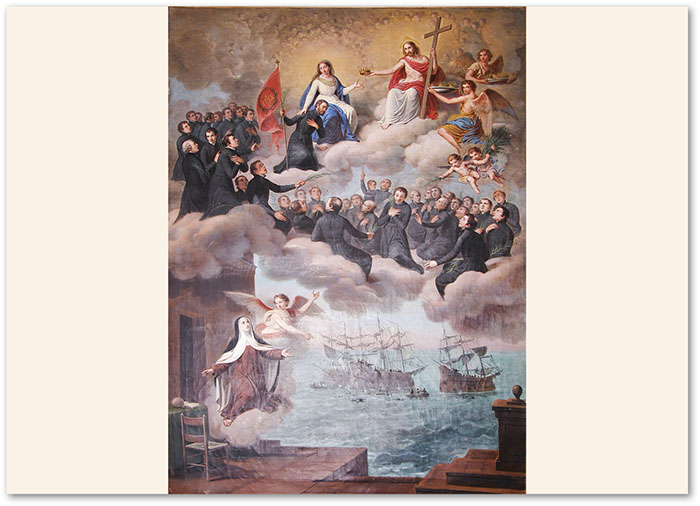

Unos sesenta y cinco años después de la fundación de la Compañía, transcurridos en medio de otras muchas persecuciones, el odio de los enemigos de Cristo se lanzó con virulencia contra ella, esta vez en un cruento ataque.

Durante el generalato de San Francisco de Borja, una difícil misión atrajo el celo de numerosos jesuitas. Se trataba de partir hacia el Nuevo Mundo bajo la dirección del Beato Ignacio de Azevedo, el cual, tras haber realizado un primer reconocimiento en la Tierra de Santa Cruz, había regresado a Europa en busca de más apóstoles.

Una vez obtenida la aprobación de su superior general y del Papa, salió de Lisboa llevándose consigo a setenta misioneros, repartidos en tres embarcaciones. No obstante, a causa de una violenta tormenta, el barco San Diego, en el que iban Ignacio de Azevedo y treinta y nueve misioneros más, terminó separándose del resto. Entonces aparecieron cinco navíos corsarios, uno de ellos bajo el mando del pirata calvinista Jacques Sourie. Este hombre infame, gritando con odio satánico, reveló la razón que le movía a atacarlos: «¡A los jesuitas! ¡A los jesuitas! No hay cuartel para esos canallas. Van a Brasil a plantar la semilla de las falsas doctrinas; ¡acabemos con ellos!».3

Comenzó una terrible carnicería, y los hijos de San Ignacio entregaron sus vidas, uno tras otro, en un fulgurante martirio. Tan sólo se salvó el Hno. Juan Sánchez, condenado a servir de cocinero para los calvinistas. Las aguas del mar, rubras de sangre inocente, tuvieron ese día el honor de ser escenario de este heroico episodio y testigo de la valentía de aquellos guerreros de Jesucristo. Era el 15 de julio de 1570.

Después de que treinta y nueve miembros de la Compañía ya habían subido al Cielo, se oyó un grito desde la cubierta:

—¡Todavía estoy aquí! Yo también soy de la Compañía de Jesús.

—Tu no vistes el hábito de estos papistas; no mereces la muerte —le contestó Jacques.

En ese mismo momento, el muchacho se inclinó sobre el cuerpo de uno de los que allí yacían, lo despojó de su sotana ensangrentada y, tras vestirla, le dice al corsario:

—¡Heme aquí! Durante el viaje admiré las virtudes de los jesuitas, los amé, me sentí llamado a pertenecer a la Compañía, le pedí al P. Azevedo que me recibiera como postulante, y él me lo prometió; te pido que cumplas ahora esa promesa.

Era Juan, sobrino del capitán del barco. No contentándose con permanecer en esta tierra cuando su corazón estaba ya en el Cielo, este joven completó con su coraje el número de los cuarenta mártires de Brasil.

Reacción protegida por el Cielo

¡Compañía de Jesús! Su simple mención movía la piedad de incontables católicos, haciéndoles repetir con reverencia el dulce nombre del Redentor. Pero como la suerte de los justos es la tribulación, nuevos vientos contrarios no tardaron en atormentarla.

El papa Sixto V, elegido el 24 de abril de 1585, intentaba involucrar en ciertas disputas políticas de Francia al mayor número posible de Órdenes monásticas. El superior general jesuita, Claudio Acquaviva, sin embargo, les había prohibido a sus religiosos que se metieran en tales asuntos, con el fin de conservar el espíritu de la Compañía dentro de los límites establecidos por San Ignacio.

Al enterarse de esto, el Santo Padre se disgustó y lo tomó como un acto de oposición… Empezó a quejarse del excesivo poder que las constituciones de la Orden le atribuían al general de los jesuitas y resolvió modificarlas. Las enmiendas que proponía, no obstante, habrían arruinado la economía de la congregación y adulterado esencialmente su espíritu si se hubieran aplicado.

Inspirado por Dios, Claudio Acquaviva decidió no resignarse a esta contrariedad. Le mostró los inconvenientes, le insistió y le hizo comprender al sumo pontífice la imposibilidad de conciliar el pensamiento del fundador con una constitución tan distinta a la que él había creado; y así obtuvo algunas concesiones. Pero Sixto V se mostraba inflexible en querer cambiar el nombre de la Orden.

«Consiento en dejaros el nombre de jesuitas —decía a menudo el Papa, en privado. Pero no consentiré jamás en dejar que la Orden use el nombre de Compañía de Jesús. ¡Compañía de Jesús!, repetía. ¿Quiénes son estos sacerdotes de los que no se puede hablar sin que uno se descubra la cabeza?».4

El general de la Orden «oraba y esperaba el auxilio de lo alto, luchando siempre, pero con tanta mansedumbre en su firmeza y tanto respeto en su lenguaje, que el Papa no podía juzgarse ofendido por su humilde resistencia».5 Finalmente, al haber hecho voto de obediencia al sumo pontífice, tuvo que someterse a las determinaciones papales: debía redactar un documento en el que solicitara el cambio de nombre de la Compañía, pues el pontífice no deseaba que recayera en él esa iniciativa, sino que se pensara que tan sólo la había permitido. Hecho esto, Acquaviva se presentó ante Sixto V. Éste, satisfecho, cogió el documento, se lo llevó y lo guardó bajo llave en su escritorio. Era el 18 de agosto de 1590.

Tras ese encuentro, el padre general les recomendó a varios de sus novicios que comenzaran una novena rogando la protección divina. Y sus oraciones no tardaron en ser atendidas, de forma completamente inesperada: el último día de la novena, el pontífice, que desde hacía tiempo venía padeciendo una enfermedad mortal, extenuado por las fatigas y por los años, expiró sin haber publicado aún el decreto que debería abolir el título de la Orden. El 5 de diciembre de ese mismo año, Gregorio XIV promulgó una bula donde le confirmaba a la obra de San Ignacio su amado nombre de Compañía de Jesús. Era, sin duda, la celosa protección del fundador que, desde la eternidad, continuaba guiando a su escuadrón.

La triste supresión de la Orden

Después de esta victoria, bajo su glorioso y honroso nombre, la Orden de San Ignacio atravesó cerca de dos siglos trabajando por la salvación de las almas, la evangelización del mundo y la defensa de la Iglesia, hasta que se volvió completamente insoportable para los infiernos. Éstos, asociados a la codicia de ciertos príncipes y gobernantes, decidieron ponerle fin a su existencia. Y, de hecho, lo hicieron.

El 21 de julio de 1773, las campanas de la iglesia de Gesù tocaron a una hora inusual, llamando la atención en el Vaticano:

—¿Por qué doblan las campanas en el Gesù? —pregunta el sumo pontífice.

—Anuncian la novena en honor de San Ignacio, Santidad.

—Os engañáis —contesta el Papa, con profunda tristeza—. No es por los santos que el Gesù toca. ¡Es por los muertos!

Ese día el cardenal Marefoschi le presenta a Clemente XIV el documento Dominus ac Redemptor, que suprimía la Compañía de Jesús en todo el mundo. No se trataba de una bula, que habría comprometido a los próximos sucesores de San Pedro, sino de un breve, un documento fácilmente revocable, que el pontífice había accedido a firmar únicamente a causa de la desmedida presión de los enemigos de la Compañía. Sin embargo, sus consecuencias no dejaban de ser graves. «El Papa firma el breve y, dice el cardenal Pacca en sus Memorias, después de firmarlo, tira el papel a un lado, la pluma al otro ¡y enloquece! ¡Esta firma le había costado la razón al infeliz pontífice! A partir de ese día, sólo gozó de sus facultades mentales unos breves instantes».6

En el destacado, el papa Clemente XIV – Museo de Rímini (Italia). Al fondo, Iglesia del Gesù – Roma

No había pruebas que los incriminaran…

Menos de un mes después de este episodio, al anochecer del día 16 de agosto, un sacerdote, acompañado por soldados y policías de los Estados Pontificios, hizo que abrieran las puertas del Gesù. Le enseñó al superior general, el P. Lorenzo Ricci, la orden de supresión de la Compañía. Tras la lectura del documento, los agentes comenzaron a sellar los archivos, los papeles de los religiosos, los libros de contabilidad, la procuraduría, la sacristía…

El 22 de septiembre, el padre general fue encerrado junto con algunos jesuitas más en la prisión del castillo de Sant’Angelo, por una supuesta determinación del Papa, que estaba demente, pero en cuyo nombre se hacía todo.

En verdad, lo que se andaba buscando en todas las casas jesuitas era dinero. «Se hablaba tanto de sus riquezas, de las minas de oro de Paraguay, de la fortuna que los grandes hidalgos aportaban a la institución, que cada cual se frotaba las manos con la esperanza de llevarse una buena parte del botín».7 En este sentido, las inocentes víctimas eran interrogadas con insistencia.

—¿Se ha hecho algún cambio en el instituto durante su gobierno? —le preguntó un abogado al superior general.

—Absolutamente ninguno. Tuve el cuidado de conservar su integridad.

—¿Ha habido abusos en la Orden?

—No hubo abuso de ninguna clase, por misericordia divina. Al contrario, reinaba en la Compañía mucha caridad, lo que se ha demostrado durante quince años de tribulaciones extremas, en los cuales no se ha visto ningún trastorno ni agitación interna, y todos permanecen muy unidos a su estado religioso.

—¿Dónde están los tesoros de la Orden? ¿Tenéis muebles o dinero en los sótanos del Gesù? ¿Habéis enviado dinero fuera de Roma?

—No existe ningún tesoro. La creencia de tesoros aplicados o escondidos sólo es un rumor popular sin fundamento, inventado quizá por enemigos, o provocado por el esplendor de nuestras iglesias; es un verdadero delirio, y no logro entender cómo hay gente de prestigio que cree en ese cuento. Después de tanta búsqueda, tanto en Roma como en otras partes, debían haberse convencido de ello.

Las minuciosas investigaciones prosiguieron, sin resultado alguno. Finalmente, ninguna prueba pudo justificar el cierre de la Orden ni la detención de sus miembros. «El Papa, cuya agitación moral era extrema, caminaba a menudo a pasos largos por sus aposentos gritando: “¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me obligaron!”. El remordimiento lo carcomía, a pesar de su demencia, y no lo dejaba descansar ni de día ni de noche».8

¡Un ejemplo a seguir!

Sin abandonar jamás su obediencia humilde, religiosa y admirativa, no solamente en los expresivos hechos aquí presentados, sino en innumerables otras ocasiones, los santos varones jesuitas dejaron para los siglos futuros un ejemplo de resistencia en medio de la persecución. Odiada y traicionada —pero nunca olvidada— la armada católica fundada por San Ignacio nos enseña que las recomendaciones evangélicas acerca de la mansedumbre de cara a nuestros enemigos personales no se aplican a los enemigos de la Iglesia. Éstos son adversarios del propio Dios, a los que debemos tratar con la sagacidad de la serpiente (cf. Mt 10, 16) y a cuyas artimañas hemos de resistirles firmes en la fe (cf. 1 Pe 5, 9), para que el Reino de Cristo se establezca en la tierra.

Roguémosle, pues, a los santos de esta gloriosa milicia que nos obtengan de Dios la misma caridad que los animó durante su vida, para que podamos atraer el mayor número posible de almas al seno de la Santa Iglesia, respetar y perdonar con ilimitada paciencia a nuestros hermanos en la fe, y combatir ad maiorem Dei gloriam9 a todos aquellos que rechazan, sobre sí mismos y sobre el mundo, el imperio de Jesucristo. ◊

Extraído de la revista Heraldos del Evangelio, #236.

Notas

1 DAURIGNAC, J. M. S. História da Companhia de Jesus. Rio de Janeiro: CDB, 2018, t. 1, p. 36.

2 Ídem, p. 40.

3 Ídem, p. 160.

4 Ídem, p. 225. Era una piadosa costumbre del pueblo cristiano que los hombres «se descubrieran la cabeza» al oír el nombre de Jesús.

5 Ídem, ibidem.

6 DAURIGNAC, J. M. S. História da Companhia de Jesus. Rio de Janeiro: CDB, 2018, t. 2, p. 190.

7 Ídem, p. 193.

8 Ídem, p. 195.

9 Del latín: «A mayor gloria de Dios». Este es el lema de los jesuitas, expresión acuñada por el propio San Ignacio de Loyola.