Niña ejemplar, de temperamento fogoso y dotada de abundantes cualidades naturales, la vía del matrimonio parecía ser aquella por la cual Humbelina llegaría a la santidad. Pero Dios tenía para ella otros planes más elevados…

En el lejano siglo XII, residía en la Borgoña francesa una noble familia constituida por Tescelino, señor de Fontaines, su esposa, la piadosa Alice, y sus siete hijos: Guido, Gerardo, Bernardo —que sería el gran abad de Claraval—, Humbelina, Andrés, Bartolomé y Nivardo.

En el castillo donde la bendecida prole vino al mundo, la armonía y el espíritu religioso propio de la Edad Media reinaban entre todos, siendo el incentivo mutuo a la práctica de la virtud el pan de cada día. Se conversaba sobre el Creador con naturalidad y la fidelidad a los Mandamientos era moneda corriente. Los deberes de los cuales la Santa Iglesia incumbía a los guerreros católicos —defenderla y amarse entre sí— eran valerosamente cumplidos por Tescelino, cuyo ejemplo sus hijos enseguida empezaron a reflejar.

En medio de una sociedad que consideraba la caballería como la mejor expresión de las virtudes morales de un varón, los seis niños de la familia poseían todos los atributos para convertirse en figuras famosas y de éxito. Y para Humbelina, la única dama de la pléyade de hermanos, el futuro también le sonreía de modo prometedor. Dotada de una belleza singular, en ella se unían la dulzura y la fortaleza, la gentileza y la intrepidez, y no le faltaron pretendientes a la altura de su dignidad.

No era difícil prever un porvenir brillante para cada uno de los miembros de esta familia. Lo que nadie hubiera imaginado es que refulgirían en la Historia con una gloria muy superior a la conquistada por cualidades humanas, aunque elevadas, y que atravesarían los tiempos enaltecidos por la Iglesia con la honra de los altares.

Una madre ejemplar

Conocida en el ducado por su profunda modestia y generosidad para con los necesitados, Alice de Montbard constituía el sólido cimiento de la santidad de sus hijos. De carácter firme y bondadoso, les inculcó en el corazón no sólo el horror al pecado, sino también la generosidad para con Dios, a tal punto que todos supieron renunciar a un bien —la caballería— para abrazar otro mayor: la vocación a la cual la Providencia los había destinado, en la vida religiosa.

«No puedo olvidar, escribe uno de los amigos de San Bernardo, cuánto esta dama ilustre buscaba servir de ejemplo y de modelo a sus hijos. Estando en el hogar, casada y en medio del mundo, imitaba en cierto modo la vida solitaria y religiosa, por sus abstinencias, por la sencillez de sus ropas, por su alejamiento de los placeres y de las pompas del siglo; se retiraba tanto como le era posible de las agitaciones de la vida mundana, perseverando en los ayunos, en las vigilias, en la oración y compensando con obras de caridad lo que podía faltarle a la perfección de una persona comprometida en el matrimonio y en el mundo».1

Ferverosa devota de San Ambrosio, Alice falleció en la fiesta de este doctor de la Iglesia del año 1110, tras recibir el viático y la Unción de los Enfermos. Poco antes de expirar, pidió a los circunstantes que rezaran la letanía de todos los santos. Mientras recitaban la jaculatoria «Por tu cruz y tu pasión. Líbranos, Señor», se levantó, hizo la señal de la cruz con profunda reverencia, elevó los brazos al cielo y se acostó serenamente, entregando su alma a Dios.

Se dice que, de todos los hijos, el que más sintió la muerte de su madre fue el joven Bernardo, por entonces con 19 años. Atenta a la voz de la gracia, Alice comprendió que él había sido especialmente llamado por la Providencia y puso particular atención en su formación.

Los frutos de ese auténtico cariño materno pronto despuntaron de manera excelente: a los 21 años, Bernardo decidió hacerse monje cisterciense, rama reformada de los benedictinos, incipiente y sin proyección a los ojos del mundo. Muchos familiares, incluso su hermana, se quedaron desconcertados con su decisión; sin embargo, eso no constituyó el menor obstáculo para él. Si tal era la voluntad de Dios, nada lo haría volver atrás.

Y Bernardo no iría solo: habiendo incentivado uno a uno de sus hermanos a entregarse a Dios por completo, todos lo siguieron. Su propio padre terminaría sus días como hermano lego en la comunidad de Claraval.

La última en abandonar el mundo para abrazar las vías de la perfección fue Humbelina, completando así la «corona de siete estrellas celestiales que la madre de San Bernardo porta en el Reino de los Cielos».2

Dama de carácter fogoso, modelado en la virtud

Humbelina poseía un carácter fogoso, que sus progenitores supieron modelar en el santo temor de Dios. Se cuenta que cabalgaba con destreza y que participaba en arriesgadas cacerías con su padre y hermanos. Atravesaba zarzas y espinos, y cuando se caía se levantaba con la agilidad y la despreocupación de un combatiente. Su hermosura reflejaba la pureza de su alma, en la cual brillaba la virtud fundamental para realzar toda cualidad o don: la humildad.

Como todos sus hermanos se habían hecho religiosos, las propiedades y fortuna de la familia se concentraron en las manos de la joven Humbelina. Poco después, se casó con Guy de Marcy, sobrino del duque de Borgoña. Aun habiendo asumido la vida matrimonial con seriedad, pronto se dejó arrastrar por las vanidades del mundo, entregándose a diversiones y pasatiempos fútiles y procurando gozar al máximo del lujo y de las pompas que su condición le proporcionaba.

Una visita a Claraval

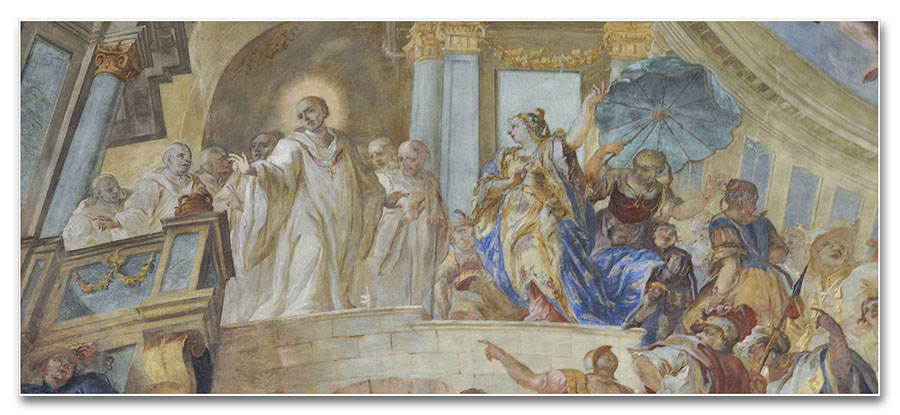

Cierto día, extrañando mucho a su amado hermano Bernardo, Humbelina fue a visitarlo al monasterio de Claraval, del cual era abad. Quien la recibió fue otro de sus hermanos, Andrés, que en la ocasión ejercía el oficio de portero. Al ver a su hermana engalanada de modo aparatoso, acompañada por un faustoso séquito, el joven religioso no pudo esconder su espanto y reprobación. Le pidió que esperara mientras iba a comunicarle al abad su visita.

Unos instantes después, Andrés regresó con un recado que hizo que Humbelina rompiera en llanto: Bernardo no la recibiría. Al comprender que el desprecio de su hermano se debía a los excesos del lujo con el que se presentaba —signo de haber cedido a las ilusiones del demonio—, reconoció su deplorable estado espiritual y le insistió a Andrés: «Pecadora soy, pero por los pecadores murió Cristo. Porque soy mala, busco la compañía y el consejo de los buenos. Si mi hermano no estima su propia sangre, no desprecie ni desampare mi alma. Salga a verme, mándeme cuanto gustare, que dispuesta estoy a ejecutar cuanto quisiere de mí».3

El santo abad, al enterarse de la buena reacción de Humbelina, se llenó de compasión y mandó que llamaran a los demás hermanos para verla. Con la firmeza y dulzura que le eran propias, el Doctor Melifluo le recordó el ejemplo de su virtuosa madre, persuadiéndola de que la santidad no era incompatible con el matrimonio. Y la exhortó: «¿Es posible que tu sola, entre tantos hermanos como tienes, has de ser esclava de tu cuerpo, mientras ellos atienden sólo a la salud de su alma? ¿Tantos suspirando por el Cielo y tu sola sepultada en la tierra? ¿Tantos pensando cada instante en la muerte y tu como si hubieras de permanecer para siempre en el mundo? ¿Pues qué? ¿Ha de prevalecer tu dictamen y sólo te has de gloriar en la podredumbre, que ha de servir de pasto a los gusanos, y has de vivir para siempre olvidada del bien y utilidad de tu alma? ¿Con qué has de resarcir en la otra vida esos perecederos deleites, esa momentánea gloria y tanto gasto superfluo?».4

Conversaron largamente… Humbelina se sintió bañada como por un agua fresca y perfumada. Comprendió que sólo en Dios se encuentra la verdadera felicidad y que todas las riquezas de la tierra jamás saciarían su sed de lo infinito.

Cuando la suntuosa comitiva se marchó de Claraval, Humbelina había tomado una importante decisión.

Cambio repentino y completo

De vuelta al castillo de Fontaines, Humbelina comenzó una nueva vida: abandonó todos los excesos de lujo y empezó una rutina impregnada de austeridades, con mortificaciones y largos períodos dedicados a la oración.

Al cabo de dos años, le pidió a su esposo permiso para retirarse a un convento, pues sentía claramente la voz de la gracia llamándola a una vida de total renuncia a todo lo que es terreno, de holocausto continuo en alabanza a Dios. Aunque no tenía hijos, no le fue fácil a Guy dar su consentimiento. Únicamente después de haberlo ponderado bien y certificarse de que esa era la voluntad de Dios, accedió, y enseguida sintió profunda alegría de alma.

Tras resolver la cuestión matrimonial según la disciplina de la Santa Iglesia, ingresó finalmente en el convento benedictino de Jully-sur-Sarce, del que Isabel de Forez, su cuñada, era abadesa.

Humbelina avanzó a pasos agigantados en el camino de la santidad, mostrándose ejemplar en la obediencia, radical en las austeridades, humilde en todo momento. Realizaba con sencillez los trabajos más bajos, deseando expiar así la vida mundana que había llevado. Pasaba muchas noches en continua oración, meditando la dolorosa Pasión del Señor.

Se sorprendió al ser elegida priora del convento por unanimidad, cuando Isabel fue enviada a dirigir una nueva casa. En ese cargo, supo transmitir la fortaleza y la dulzura de su Esposo, Jesucristo, hasta el punto de que algunos la calificaron como la versión femenina del gran abad de Claraval.

Alegre incluso en la muerte

La alegría de los santos trasparece incluso en la muerte. Al cumplir los 50 años, de los cuales dieciséis transcurrieron en la vida religiosa y cerca de once como abadesa, Humbelina sintió que las fuerzas empezaron a faltarle. Al ser informado del delicado estado de salud de su hermana, ya obligada a guardar cama, San Bernardo se dirigió a Jully-sur-Sarce en compañía de Andrés y Nivardo.

Estar con Bernardo era el mayor anhelo de Humbelina; bastó oír su voz para que recobrara el aliento e iniciara una agradable conversación con sus tres hermanos. Declaró lo muy feliz que era al haber seguido los consejos de Bernardo, diciéndole: «La vida; la mejor, que es la de mi alma, se la debo a tu persuasión y doctrina; ahora es tiempo de que tú la prosigas, para librarme, como espero, de las penas eternas».5

Después de una breve convivencia, en la cual se mostraba contenta y animada, sus hermanos decidieron dejarla y recogerse en la hospedería del convento. No obstante, pocos instantes después, un ángel se le apareció al confesor de Humbelina, que también se encontraba allí, y le advirtió de que ella estaba a punto de expirar. Luego, las tablas del suelo empezaron a crujir sin que nadie las tocara y, habiendo acudido para ver qué estaba pasando, el sacerdote les avisó de la inminente muerte de la abadesa.

Concurrieron entonces junto a su lecho y ella, sonriente, fue saludando uno a uno de los que llegaban, hasta el momento en que exclamó el salmo: «Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus» (121, 1).6 Su rostro se encontraba iluminado por un brillo celestial. Después de unos instantes, fijó la mirada en el cielo y con inefable serenidad entregó su alma a Dios. Era el 21 de agosto de 1141.

Según narran algunos, su cuerpo exhalaba una fuerte fragancia que confortaba a todos los circunstantes, y su bello rostro daba idea de que no había pasado por ninguna enfermedad.

«Amar es servir»

Si quisiéramos sintetizar la vida de la Beata Humbelina en tres palabras, bastaría remontarnos al lema que ella misma tomó para sí: «Amar es servir». Cuentan que tal frase se la envió San Bernardo, escrita en un pequeño pergamino, como respuesta a una carta en la cual su hermana se quejaba de la cantidad de quehaceres que le habían encargado y casi no le quedaba tiempo para la meditación.

Ella consideraba esas tres palabras tan valiosas como un extenso tratado, porque le indicaban el ideal para el cual vivía, el motivo por el cual debería siempre dar de sí misma, resistiendo al cansancio sin desfallecer, sintiéndose irritada sin demostrarlo y continuar deseando la soledad sin tener jamás un momento para sí.

Como bien expresó cierto autor, esta frase hacía sonar en el corazón de nuestra santa la voz de su querido hermano Bernardo, como repitiéndole constantemente: «Humbelina, nuestro Amado es un amante celoso que no tolera regateos en el sacrificio. Trabaja por Él hasta morir, ¡y hazlo sonriendo!».7 ◊

Artículo extraído de la Revista Heraldos del Evangelio, #223.

1 D’HÉRICAULT, Charles. Les mères des Saints. 2.ª ed. Paris: Gaume et Cie, 1985, pp. 124-125.

2 Ídem, p. 134.

3 MUÑIZ, O. Cist, Roberto. Médula histórica cisterciense. Valladolid: Imprenta de la Viuda de D. Tomás de Santander, 1785, v. IV, p. 4.

4 Ídem, p. 5.

5 Ídem, pp. 8-9.

6 Del latín: «¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”!».

7 RAYMOND, OCSO, M. La familia que alcanzó a Cristo. Barcelona: Herder, 2003, p. 231.