A primera vista, la historia de Shackleton y sus hombres se presenta como una interminable sucesión de fracasos y sufrimientos. No obstante, al analizarlos a la luz de la fe, puede aportarnos valiosísimas lecciones para nuestra vida espiritual.

En agosto de 1914, tras siete meses de agotadores preparativos, un bello y resistente bergantín partía del puerto de Plymouth preparado para emprender una de las mayores expediciones de aquel tiempo. Su nombre era Endurance.1 Se dirigía a una de las regiones más inhóspitas del planeta: la Antártida. Miles de kilómetros de peligrosa singladura lo separaban de esa lejana tierra, siempre cubierta de nieve y dominada por un clima absolutamente hostil a la naturaleza humana. El explorador sir Ernest Shackleton, acompañado por un heterogéneo grupo de oficiales, científicos e incluso un fotógrafo, intentaría atravesar el ignoto continente de lado a lado, pasando por el Polo Sur. ¿Qué llevaba a ese valiente explorador irlandés, en la flor de sus 40 años, a emprender tan peligrosa epopeya?

Con los ojos puestos por encima del horizonte

En todos los períodos de la Historia hay personas insatisfechas con el prosaísmo del día a día, las cuales aspiran a realizar grandiosas proezas. Se diría que en lo más profundo de sus corazones resonara la voz del Espíritu Santo repitiendo las palabras del apóstol Juan: “No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. […] El mundo pasa, y su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1Jn2,15.17).

Ernest Shackleton era una de ellas. Vivió entre los siglos XIX y XX, época de las grandes expediciones hasta los confines de la tierra, y pertenecía a esa casta de varones que tienen los ojos puestos siempre por encima del horizonte. Con 16 años dejó los estudios, que cursaba en el Dulwich College de Londres, y se embarcó como grumete en un barco de vela. Habiendo obtenido el grado de capitán de navío en la marina mercante, continuó como tercer oficial en el Discovery, comandado por Robert Falcon Scott, que había partido con el objetivo de alcanzar el Polo Sur.

Los graves problemas que surgieron en esa frustrada expedición no lo desanimaron. En agosto de 1907 zarpaba por segunda vez rumbo al punto más austral de la Tierra (90° 0′ 0″′), esta vez capitaneando su propio barco: el Nimrod. Sin embargo, tampoco logró alcanzar la meta anhelada, pues estando a tan solo 150 kilómetros de esta —en la latitud 88°23′S— no tuvo más remedio que dar media vuelta, dejando la gloria de la conquista del Polo Sur al noruego Roald Amundsen, que llegaría allí en octubre de 1911. Pero Shackleton no era hombre de los que se quedan en casa, junto a la chimenea… Poco tiempo después lo vemos organizando ya una nueva expedición que comenzaría con la partida del Endurance.

Un anuncio invitando al sufrimiento

Atravesar la Antártida suponía recorrer 2900 km en condiciones extremas, usando trineos tirados por perros. Era necesario preparar bien la estrategia y el terreno.

Shackleton saldría a bordo del Endurance desde la isla Georgia del Sur, atravesaría el mar de Weddell, desembarcaría en la bahía de Vahsel y allí empezaría su caminata. Mientras tanto, otro barco de la expedición, el Aurora, llevaría a seis personas hasta el mar de Ross, situado en el lado opuesto del continente, a fin de depositar allí provisiones para el trecho final del recorrido y facilitar de este modo la llegada de los exploradores.

Ahora bien, ¿cómo conseguir hombres dispuestos para tal empresa? Cualquier persona con sentido común percibiría cuán arriesgado era, en aquella época, navegar por los mares más peligrosos del mundo y transitar por regiones donde la velocidad del viento podía alcanzar los 300 km/h, con temperaturas extremas de hasta 75 °C bajo cero.

Un anuncio en el periódico resolvió el problema: “SE BUSCAN HOMBRES… para viaje arriesgado. Bajos sueldos, frío glacial, largos meses de completa oscuridad, constante peligro. Dudoso retorno seguro. Honor y reconocimiento en caso de éxito”. Al leer estas breves líneas convocando al sufrimiento, ¡cómo no recordar la sublime invitación pronunciada por nuestro divino Redentor: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga” (Mt 16, 24)!

Al contrario de lo que se podría esperar, cerca de 5000 candidatos acudieron al llamamiento de Shackleton. De ellos, solamente veintisiete formarían parte de la Expedición Imperial Transantártica, bajo su mando directo; algunos irían en el segundo barco, en dirección al mar de Ross.

Cuando el Endurance zarpó de Inglaterra, dejaba tras de sí las acometidas iniciales de la Primera Guerra Mundial, recién declarada en Europa. El 5 de noviembre llegó a la estación ballenera de Grytviken, en el archipiélago de las Islas Georgias del Sur, último punto de contacto con la civilización antes de la Antártida, donde tuvieron que esperar un mes, la ocasión propicia para la partida.

El “Endurance” queda inmovilizado en el hielo

En la mañana del 5 de diciembre de 1914 el barco nuevamente levaba anclas, iniciando un viaje que llevaría a los exploradores a perder cualquier contacto con la sociedad durante casi dos años. En una época en que las comunicaciones vía radio daban sus primeros vagidos, estaban abandonados a su propia suerte.

Desde ese momento en adelante, el cielo, el hielo y el mar se convertirían en los únicos testigos de lo que allí sucedería. La Providencia les había reservado horribles sufrimientos, que quedarían consignados para siempre en los diarios personales e inmortalizados por la cámara de Frank Hurley, el fotógrafo de la expedición.

Tras cinco semanas de navegación en dirección sudsudeste, pudieron avistar las heladas laderas de la Tierra de Coats. La tripulación del Endurance estaba a cargo de Frank Worsley, un curtido capitán neozelandés, que se valía de toda su experiencia para contornear o romper las banquisas de hielo que se interponían en su camino. No obstante, los icebergs eran cada vez más grandes; Hurley fotografió algunos con cerca de 50 metros de altura.

Aquel verano austral estaba siendo mucho más frío de lo previsto. El hielo crecía y se iba consolidando en torno del navío, hasta dejarlo sin escapatoria. En enero de 1915, después de recorrer 1500 km por aguas apiñadas de icebergs, el Endurance quedó inmovilizado por completo en el mar de Weddell, a tan solo un día de navegación de su destino.

Shackleton y sus hombres hicieron ingentes esfuerzos para liberarlo. Trabajaron sin cesar, pero en vano. Todos sus intentos desembocaron en un doloroso fracaso.

“No os extrañéis del fuego que ha prendido en vosotros y sirve para probaros”

El 24 de febrero el capitán dio órdenes para transformar el barco en una estación de invierno. Tendrían que esperar allí siete meses hasta que, con la llegada de la primavera, el hielo se derritiera.

Alexander Macklin, uno de los dos cirujanos de a bordo, escribió en su diario: “Shackleton a estas alturas dio muestras de uno de sus destellos de genuina grandeza. No perdió la cabeza ni dio la mínima señal exterior de decepción; se limitó a comunicarnos, con toda calma y sencillez, que necesitaríamos pasar el invierno en el hielo, explicándonos además los peligros y las posibilidades que eso conllevaba; nunca perdió el optimismo y se preparó para el invierno”.2

Esa admirable actitud de verdadero líder, capaz de mantener unidos y motivados a sus subalternos durante la catástrofe, nos recuerda las palabras de San Pedro en su carta a los elegidos: “Queridos míos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en vosotros y sirve para probaros, como si ocurriera algo extraño. Al contrario, estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que, cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante” (1Pe4,1213).

En medio a la permanente oscuridad del invierno austral, los hombres pasaban el tiempo arreglando diversas partes del barco, escenificando obras teatrales, asistiendo a sesiones de música, charlas ilustradas con diapositivas y campeonatos de ajedrez, además de trabajar cada cual en su especialidad. Para mantener el ánimo de sus hombres, Shackleton promovió un auténtico curso de formación, evitando así que la terrible espera los hiciera enloquecer.

Vencidos por la fuerza de la naturaleza

En junio, la temperatura giraba en torno a los 30 °C bajo cero. El hielo que rodeaba al Endurance estaba impregnado por una siniestra calma. En determinado momento, sonidos similares a explosiones de artillería llamaron la atención de todos: a 500 metros del navío, bloques de hielo de varias toneladas de peso se apilaban unos sobre otros bajo la presión del mar. Pero lo peor estaba por suceder.

Con la llegada de la primavera, antes de que fuera posible liberar el barco, enormes bloques de hielo embistieron contra él, destrozándolo por completo. Después de meses de lucha tratando de conservarlo en buenas condiciones de navegación, solo consiguieron un nuevo fracaso. El 27 de octubre, Shackleton ordenó que abandonaran la embarcación.-

Un episodio ocurrido la noche anterior vino a hacer patente a los valientes y exhaustos tripulantes que sus fuerzas humanas no bastaban para enfrentar la situación. Un grupo de ocho pingüinos emperador se acercó solemnemente al barco y, echando sus cabezas hacia atrás, emitieron una especie de canto fúnebre que ninguno de los expertos exploradores había oído jamás.

El miedo se apoderó de sus corazones delante de una escena tan llena de simbolismo, que parecía prenunciar la muerte del poderoso navío que había sido su abrigo durante el invierno antártico. En menos de un mes, yacería en el fondo del mar de Weddell.

Aquellos hombres, tan confiados en sí, quedaban sin amparo sobre el mar congelado, titubeantes en cuanto al rumbo que tomar, equipados únicamente con los pertrechos retirados de la embarcación antes de que se hundiera. Para sobrevivir en condiciones tan extremas era necesario que estuvieran más unidos que nunca en torno de su capitán. Debían estar dispuestos a acatar sus órdenes sin dudas ni temores, y a sufrir unos por los otros.

El campamento Paciencia

Con el barco inutilizado, pero aún apoyado sobre el hielo, Shackleton creó el campamento Abandono, donde pasaron las tres primeras noches. A continuación, identificaron una banquisa cercana que parecía más segura y en ella instalaron el campamento Océano.

Los expedicionarios habían sacado del Endurance tres botes salvavidas, los trineos y tiendas que pretendían utilizar durante la travesía del continente, y todos los víveres que eran capaces de transportar. Esto les permitiría sobrevivir por un tiempo, pero ¿hacia dónde dirigirse en medio de aquella congelada llanura?

Intentaron caminar en dirección al continente, pero sin éxito: las condiciones del terreno que los circundaba eran tales que en una semana solamente pudieron recorrer 12 km. Ante la imposibilidad de progresar, Shackleton montó el campamento Paciencia. Los perros empezaron a ser sacrificados.

Una que otra vez, la deriva de la banquisa de hielo sobre la cual se encontraban los dejaba relativamente cerca de tierra firme. El 21 de enero de 1916 estaban a 250 km de la isla Snow Hill y a principios de marzo a tan solo 100 km de la isla Paulet, pero para llegar hasta ellas había que conseguir que los botes alcanzaran aguas abiertas…

Se abrió el hielo, se enciende la esperanza

Tras quince meses presos, el día 9 de abril, a la una y media de la tarde, una hendidura en el hielo les permitió lanzar por fin los botes al mar. Uno de los destinos más probables era la isla Decepción, al oeste, donde sabían que existía un depósito de provisiones.

Las condiciones de viaje se presentaron extremadamente duras desde el primer momento. El 10 de abril, el fotógrafo escribe en su diario: “Ayer, una noche de tensión y ansiedad —igual que la noche de la destrucción del barco. Mar y viento fuertes, y tuvimos que apoyarnos en una banquisa aislada y rezar para que continuara entera hasta el final de la noche. No dormí nada en 48 horas, todo empapado, con frío e infeliz. Con duro viento del nordeste soplando nieve —nada de ver tierra. Y rezamos para que esas condiciones terribles cesaran”.3

Sin embargo, nada los impresionó tanto como un cardumen de ballenas orcas que acompañó a los pequeños barcos durante una noche entera, rodeándolos, como el propio Shackleton describe: “Una lluvia constante y rachas de nieve escondían las estrellas y nos dejaron empapados. A veces, sombras fantasmagóricas de los petreles pasaban muy cerca de nosotros, y en todo alrededor oíamos los chapoteos de las asesinas, soltando sus silbidos cortos y agudos que recordaban el soplo de válvulas de vapor”.4 Después de tres días de navegación y remando con toda fuerza contra el embravecido mar, ¡no habían avanzado un solo kilómetro! Peor aún, las corrientes los habían empujado en sentido contrario. Nuevo fracaso.

¡Por fin en tierra firme!

Era urgente tomar una decisión. Shackleton desistió de avanzar rumbo a poniente y optó por lanzarse en dirección norte, en busca de la isla Elefante. Esto suponía alejarse del continente y enfrentar las agitadas aguas del Atlántico Sur, en un momento en que casi todos sufrían algún mal y la mitad de los hombres ya estaban inválidos.

Tras otros tres días de angustiosa navegación en alta mar, los expedicionarios alcanzaron su objetivo. Por primera vez pisaban tierra firme, después de pasar 497 días flotando sobre el hielo o sobre las aguas.

La isla, no obstante, era un lugar inhóspito y sombrío, fuera de cualquier ruta marítima. El común de las personas ya habría perdido la esperanza de salvar la vida de aquellos hombres, pero las almas magnánimas no deben doblegarse ante los infortunios. Así lo enseña el Apóstol, antes de hacer el elogio de los grandes héroes del Antiguo Testamento: “No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía y el que viene llegará sin retraso” (Heb 10,35-37).

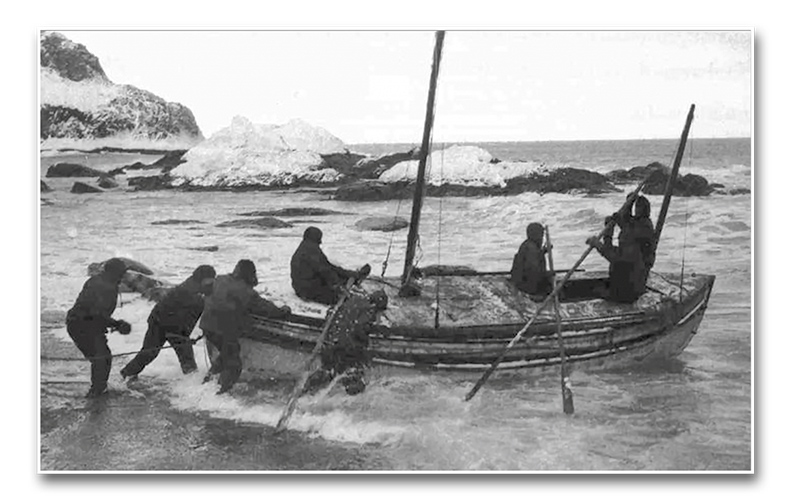

La epopeya de Shackleton aún no había concluido. Le restaba reconducir a la civilización a sus subalternos, reducidos a aquellas alturas a pobres harapos humanos. Para ello, cinco días después de su llegada a la isla, les anunció un nuevo plan: adaptarían y equiparían uno de los tres botes salvavidas, de tan sólo seis metros de eslora, para hacerlo capaz de navegar hasta la estación ballenera de Stromness.

El propio capitán y cinco miembros de la expedición emprenderían el arriesgado regreso al punto de origen. Mientras tanto, Frank Wild, el lugarteniente, se quedaría al cargo de los otros veintiún hombres que esperarían en la isla Elefante. Ahora bien, más de 1300 km los separaban del archipiélago de las Georgias del Sur… ¡La misión parecía imposible! Todo llevaba a pensar en un nuevo y aún más retumbante fracaso.

Diecisiete días de tormento en alta mar

Los diecisiete días que pasaron Shackleton y sus hombres a bordo de aquella cáscara de nuez batida por las furiosas aguas del Atlántico Sur, fueron una sucesión de tormentos: vientos fríos y cortantes sobre ropas mojadas, comidas frugales en medio de enormes bandazos, turnos de cuatro horas para cuidar del timón y de las velas, oleaje y tempestades monumentales. Pero a pesar de todo los experimentados marineros consiguieron hacer que aquel minúsculo barquito a vela siguiera con precisión el rumbo marcado.

El 2 de mayo, pensando quizá que los sufrimientos habían llegado al auge, Shackleton asumía el timón de la embarcación a medianoche. En determinado momento, divisó con satisfacción una línea clara de cielo abierto. Pero un segundo más tarde percibió, conforme él mismo narra, que había visto no “una nesga de cielo abierto en medio de las nubes, sino una cresta blanca de una ola monumental”.5 Y añade: “En veintiséis años de experiencia marítima en todos los climas, nunca me había encontrado con una ola tan gigantesca. Era una increíble elevación del océano, una cosa muy distinta de las grandes olas coronadas de blanco que veníamos enfrentando desde hacía varios días. Y grité: ‘¡Por amor de Dios, agárrense! ¡Y nos alcanzó!’”.6 Esa tempestad duraría aún 48 horas, durante las cuales Dios no los dejaría abandonados.

El 8 de mayo, el agua dulce ya se había acabado en la barca. Sin embargo, al día siguiente aquellos seis hombres exhaustos avistaron la isla Georgia del Sur. ¡Habían alcanzado milagrosamente su destino! Aunque se acercaban a este por el lado opuesto a la estación ballenera; aquella área de la isla estaba completamente deshabitada.

Mientras buscaban un lugar para desembarcar a fin de recuperar fuerzas, una nevasca empezó a formarse y enseguida se transformó en un poderoso huracán. Fueron nueve horas de furiosa tormenta, que amenazaba destruirlos, lanzándolos contra las rocas. Más tarde supieron que esta tormenta había hecho zozobrar cerca de allí un barco a vapor de 500 toneladas.

Un cuarto hombre caminaba junto a ellos

El 10 de mayo, por fin, aportaron. Estaban en tierra firme y solamente 30 km en línea recta los separaba de su meta. Ahora bien, ni el barco ni la tripulación estaba en condiciones de navegar los 250 km necesarios para dar la vuelta a la isla. Solo les quedaba una opción: escalar los escarpados acantilados a cuyos pies se encontraban y, atravesando montañas y precipicios jamás explorados, caminar hasta la estación ballenera de Stromness… Al día siguiente, Shackleton anunció su nuevo plan. Iría acompañado por el capitán Worsley y por Tom Crean, un gigante irlandés, mientras que los otros tres tripulantes del barquito permanecerían esperando junto a la ensenada. Calculaba que la expedición, para la cual contaban con tan sólo 30 metros de cuerda y una azuela de carpintero, duraría 36 horas.

Poco tiempo después, el frío, la inseguridad y la oscuridad rodeaban nuevamente a Shackleton y sus dos acompañantes, esta vez no entre las olas del océano, sino en medio de picos y valles agrestes. La llegada de la noche los había sorprendido en el punto más alto de una montaña. Las bajas temperaturas y la falta de ropa adecuada podían hacerlos morir congelados. Era necesario tomar una rápida decisión.

Como en ocasiones anteriores, Shackleton optó por arriesgarse. Sentándose en la escarpada ladera de hielo, se deslizaron vertiginosamente en dirección al valle, oculto por las tinieblas, sin saber adónde irían a parar… En pocos minutos descendieron más de 500 metros, pero la mano de Dios los sustentó.

El propio Shackleton escribiría más tarde que sentía a un cuarto hombre caminando con ellos durante esa travesía, y los dos acompañantes confirmaron su presencia. ¡Cómo no recordar aquí el conocido pasaje del libro de Daniel sobre los tres jóvenes arrojados al fuego! En él se lee: “Entonces Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó, estupefacto, a sus consejeros: ‘¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno?’. Le respondieron: ‘Así es, majestad’. Y dijo el rey: ‘Pues bien, ¿cómo es que veo cuatro hombres, sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino’” (Dan 3,91-92).

“Ninguno se perdió”

Después de algunas peripecias más, alcanzaron su destino: la estación ballenera de Stromness, donde fueron afectuosamente recibidos por sus habitantes, pescadores de ballenas acostumbrados a las tragedias marítimas. Shackleton se restableció a toda prisa y empezó a planear el rescate de su tripulación.

Fácil fue enviar un barco para recuperar a los tres hombres que estaban al otro lado de la isla, pero los demás sobrevivientes tendrían que esperar todavía casi cuatro meses, hasta que las condiciones climáticas permitieran el acceso a la isla Elefante. Mientras tanto, el fiel lugarteniente Wild, ignorando la proximidad del rescate, trataba de mantener viva la esperanza de los hombres y su fidelidad al capitán. Todos los días, a la hora del despertar, los invitaba a que ataran y guardaran los sacos de dormir cuanto antes, pues aquel podría ser el día de regreso del capitán.

Únicamente al cuarto intento, Shackleton consiguió volver a verlos. Tan pronto como los avistó, los contó uno a uno: ¡estaban todos vivos! Era un milagro que nadie hubiera muerto tras pasar veintidós meses en aquellas circunstancias, por lo que bien le podría decir a Dios: “yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió” (Jn17,12).

De regreso a Inglaterra, muchos miembros de la tripulación de Shackleton, empezando por él, sentían nostalgia de esos sufrimientos: “En recuerdos éramos ricos. Habíamos penetrado el barniz de la superficie. Habíamos ‘sufrido, padecido hambre y triunfado; nos habíamos humillado y, sin embargo, habíamos tocado la gloria, habíamos crecido con la grandeza del todo’. Habíamos visto a Dios en su esplendor, oído el texto que interpreta la naturaleza. Habíamos alcanzado el alma desnuda del hombre”.7

¡Un católico fiel nunca fracasa!

La historia del viaje de Shackleton no es solamente una bonita aventura compuesta por una sucesión de fracasos. Tiene mucho que enseñarnos, pues refleja el recorrido de quien continúa creyendo, incluso cuando parece que ya han desaparecido todos los motivos para ello.

El católico fiel encuentra en su camino graves riesgos para su salvación. No le faltan fracasos ni decepciones; podrá hasta sentirse abandonado por la Providencia en ciertos momentos de la vida. Pero si pide la intercesión de la Santísima Virgen y alberga en el fondo de su alma la certeza de su amor, Dios se servirá de esos infortunios para convertirlo en un héroe de la fe.

Conforme enseña el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, “a veces Nuestra Señora permite los mayores sufrimientos y las mayores pruebas para aquellos a quienes Ella ama. Permite que haya una apariencia de derrota completa para aquellos a quienes Ella quiere hacerlos que venzan. Exige que aquellos a quienes Ella llama para tal recojan los fragmentos de las victorias, del edificio anterior, que les queda en la mano, los guarden cuidadosamente y los transformen en semillas”.8

Extraído de la Revista Heraldos del Evangelio, #192.

1 Construido en Noruega con madera de roble macizo y abeto del báltico, el Enduran-ce era un buque rompehielos que disponía de un motor de vapor alimentado con carbón, una quilla de casi 44 metros de eslora y había sido diseñado para perdurar en condiciones extremas de clima polar.

2 ALEXANDER, Caroline. Endurance: a lendária expedição de Shackleton à Antártida. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p.61.

3 Ídem, p.141.

4 Ídem, p.143.

5 Ídem, p.172.

6 Ídem, ibídem.

7 SHACKLETON, Ernest Henry. South! The Story of Shackleton’s Last Expedition 1914-1917. Bremen: Salzwasser, 2010, p.173.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferencia. São Paulo, 7/7/1973.