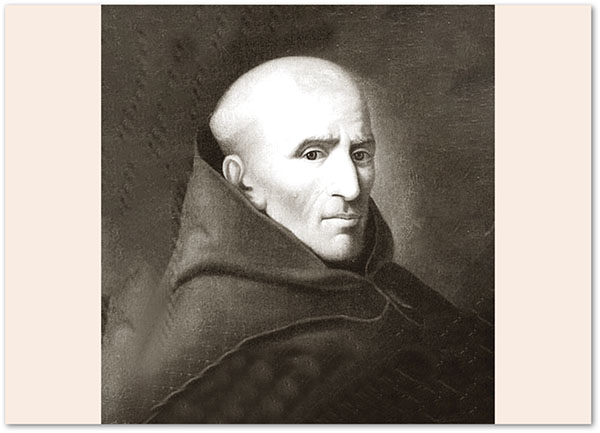

El templo sagrado estaba abarrotado de gente deseosa de escuchar a aquel gran predicador. Vestía la túnica marrón de los hijos de San Francisco; pocos sabían que debajo de ella se escondía un cilicio que llevaba día y noche.

Sus rasgos fisonómicos denotaban austeridad, pero su mirada y el tono que le daba a sus palabras revelaban una bondad propia de quien conocía el infinito amor del Redentor, siempre dispuesto a perdonar al pecador arrepentido.

Un obispo, cuya diócesis se había beneficiado de una de las centenares de misiones que fray Leonardo realizó a lo largo de su vida, escribió: «La gracia divina triunfa en él, porque no me parece posible que sin una ayuda muy especial de Dios un hombre pueda hacer tanto».1 De hecho, el Señor acompañó con sus dones a este fiel servidor, siempre dispuesto a trabajar por el bien de las almas y de la Iglesia. ¿Quién era él?

Iniciado en las vías de la santidad por sus padres

Paolo Girolamo nació el 20 de diciembre de 1676 en Porto Maurizio, hoy Imperia, en la Liguria italiana. Sus progenitores supieron educarlo en el temor de Dios. Sobre todo su padre, Doménico Casanuova, hombre de mucha virtud. En su juventud, celoso por mantener intacta su castidad, hizo un voto: siendo capitán de un barco, no permitiría que ninguna mujer mal intencionada estuviera entre la tripulación.

La infancia de Paolo transcurrió tranquila y saludable a orillas de las aguas cristalinas del mar de Liguria. Nunca cultivó malas amistades que pudieran desviarlo del camino del bien, y sus diversiones, además de las comunes a otros niños, muchas veces consistían en improvisar un altar y simular una misa, con sermón y todo. Así la Providencia lo iba preparando para el futuro.

Primeros combates

Durante este período, no obstante, el diablo intentaba perderlo de diversas maneras. Una vez, regresaba a casa con sus amigos y en el camino pasaron por una hermosa playa donde el mar se mostraba placentero. Un hombre se acercó al grupo y enseguida entabló una conversación con ellos, pero no tardó mucho en cambiar a temas impuros. Inmediatamente, al darse cuenta de sus malas intenciones, el joven les hizo señas a sus compañeros para que huyeran y salieron corriendo, y Paolo encabezaba la fuga. El desconocido desenvainó su espada y empezó a perseguirlos. Sin embargo, su edad no le permitió alcanzarlos.

Todos llegaron a la marina de Porto Maurizio y se despidieron, pero Paolo decidió agradecerle a la Virgen su protección y se fue descalzo hasta la iglesia de Nuestra Señora dei Piani, que estaba a poco más de tres kilómetros.

Ida a Roma y confirmación de su vocación religiosa

Uno de los tíos de Paolo, llamado Agostino Casanuova, lo invitó a estudiar en Roma, petición que fue aceptada con gusto. En la Ciudad Eterna les dio a sus compañeros un gran ejemplo de virtud. Hacía de todo para escapar de las ocasiones pecaminosas, como conversaciones inconvenientes, bromas fútiles y amistades censurables. Además, supo encontrar buenos compañeros y un confesor, el cual le confirmaría más tarde su vocación religiosa.

En esta etapa, entre los 16 y los 19 años, su devoción creció enormemente. Cuando conversaba sobre temas espirituales con su tío y sus criados, a menudo éstos comentaban entre ellos que el joven sería en el futuro un gran predicador. Durante las comidas hablaba con tanto entusiasmo de Dios que se olvidaba de comer. Una vez, no tuvieron más remedio que pedirle que se callara para que pudiera alimentarse. También comenzó a practicar numerosas mortificaciones, como dormir en el suelo completamente destapado, flagelarse y usar un cilicio.

Por fin, franciscano

El joven ya le había comentado algunas veces a su confesor, el P. Grifonelli, su deseo de llevar vida religiosa. Pero éste, por prudencia, aún no lo había confirmado en el llamamiento, porque esperaba una señal clara.

Cierto día, mientras caminaba por la plaza del Gesú pensando en qué orden religiosa podría ingresar, vio a dos hombres vestidos con un pobre hábito oscuro. Intrigado en saber de dónde eran, los siguió hasta que entraron en una iglesia: eran franciscanos. En ese momento los frailes comenzaron el canto Converte nos, Deus, salutaris noster.2 Inmediatamente se sintió tocado por una gracia. Le parecía oír al propio Redentor hablándole en su interior, invitándolo a esta augusta vocación.

Entonces fue a contarle lo sucedido a su confesor, quien finalmente se dejó convencer: el fervor que el alma del joven irradiaba sólo podía venir de Dios.

Finalmente, el 2 de octubre de 1697 vistió el hábito franciscano. Pasó un año en el noviciado, tras lo cual profesó sus votos en 1698. En 1703 fue ordenado sacerdote.

Religioso ejemplar

Desde los primeros días, fray Leonardo demostró ser un religioso ejemplar. El celo con que cumplía sus obligaciones, su piedad en el coro y su obediencia perfecta impresionaban a todos y revelaban una gran madurez espiritual. «Si ahora que somos jóvenes no tenemos en cuenta las cosas pequeñas, y fallamos en ellas con advertencia, cuando seamos mayores, y tengamos más libertad, consideraremos lícito faltar en las grandes»,3 dijo cierta vez.

En relación con sus hermanos de hábito, se esforzaba por elevarlos al máximo en la vida espiritual. Por iniciativa de fray Leonardo hacían, por ejemplo, el propósito de practicar con más atención una virtud determinada durante la semana. Si por debilidad alguien tambaleara, debía arrodillarse delante de otro, pedir perdón y prometer enmendarse con la ayuda divina.

A través de este ejercicio logró varios frutos. Transformó las diversiones en devotos coloquios y en una escuela de perfección; puso fin a las conversaciones ociosas, hablando siempre de temas espirituales y particularmente la devoción a la Virgen.

¡La trompeta del Evangelio!

El martirio en tierras lejanas por amor a Cristo era una vocación que impresionaba al joven franciscano. Un día se le presentó una oportunidad. En China se estaba extendiendo una cruel persecución contra los cristianos, y el rebaño del Señor que vivía allí necesitaba pastores que lo sustentara. Monseñor de Tournon, más tarde cardenal, buscaba misioneros que lo acompañaran en esta empresa.

Predicación de San Leonardo de Porto Maurizio en la plaza Navona, Roma.

Fray Leonardo no perdió tiempo. De inmediato le explicó sus deseos a su superior. Se decidió que él y el P. Pietro de Vicovaro, compañero del mismo convento, irían al lejano Oriente. Su alegría, no obstante, duró poco. Por varios motivos, la iniciativa no pudo llevarse a cabo. Leonardo, desconsolado, no sospechaba que la Providencia le preparaba otras misiones. Al exponerle sus anhelos al cardenal Colloreto, éste le respondió que Dios le destinaba las tierras de Italia como campo de apostolado.

Tiempo después, fue enviado a Roma para predicar su primer retiro. Un sacerdote que lo escuchaba comentó: «Este joven será una sonora trompeta del Evangelio, que reconducirá a muchos pecadores por el camino de la salvación».4 Y el futuro demostraría la veracidad de esta afirmación.

De una enfermedad al viacrucis

La vida austera que llevaba el joven franciscano poco a poco fue minando su ya frágil salud. Una vez tuvieron que llevarlo a la enfermería del convento, pues expulsaba por la boca una cantidad considerable de sangre.

Sus superiores determinaron que se trasladara a Nápoles, con la esperanza de que encontrara allí la posibilidad de descansar. Sin embargo, como su estado había empeorado durante el viaje, fue enviado a Porto Maurizio. En vano…

Al ver que nada le hacía recobrar el vigor, fray Leonardo decidió acudir a Aquella que es invocada bajo el título de Salud de los enfermos. Le pidió que intercediera ante su divino Hijo, prometiéndole que si obtenía su curación se ocuparía de predicar misiones para la honra de Dios y la conversión de los pecadores.

La Virgen nunca abandona a quienes recurren a su auxilio. Al poco tiempo, la enfermedad que lo atormentaba desde hacía cinco años desapareció. Dispuesto a cumplir lo prometido, pero no teniendo aún autorización para ello, comenzó a escribir varias oraciones sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, a la que siempre nutrió una entrañable devoción. Decidió divulgarlas entre los fieles de Porto Maurizio, y el fruto de esta primera «misión» fue introducir en aquel lugar el piadoso ejercicio del viacrucis.

Éste fue el primero de los 576 viacrucis que erigió. En los años siguientes, dondequiera que fuera en misión, siempre dejaría entre el pueblo la costumbre de esta práctica que le gustaba llamar gran batería contra el infierno.

Inicio de las misiones

Finalmente, en 1708, el obispo de Albenga le autorizó a que realizara misiones en su diócesis. Comenzó su apostolado en la ciudad de Artallo, a poco más de tres kilómetros de Porto Maurizio. Todas las mañanas se dirigía allí y regresaba al atardecer. Predicaba y confesaba a la gente él solo. Organizaba procesiones y siempre instituía un viacrucis. Poco a poco, sus acciones hacían que fuera cada vez más buscado por los fieles.

Una noche, mientras volvía al convento donde se hospedaba, notó la presencia de un hombre que lo seguía. Se dio cuenta de que estaba afligido y que no tenía malas intenciones, y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre cayó de rodillas y exclamó:

—Padre, tiene a sus pies al mayor pecador que hay en la tierra.

—Y tú, hijo, me has encontrado miserable, y seré para ti un padre amoroso —respondió el franciscano, mientras el pecador lloraba amargamente.

Luego lo llevó al confesionario del convento y lo reconcilió con Dios.

El día de San Bartolomé fue enviado a predicar una misión en Caramagna. Los habitantes de la ciudad habían transformado la celebración de este apóstol en un verdadero carnaval. Mientras todos estaban distraídos, y hombres y mujeres bailaban al ritmo de las pasiones desordenadas, entró en el recinto donde se encontraban y pronunció un sermón tan penetrante que la fiesta profana se convirtió en ocasión de arrepentimiento y de lágrimas.

Durante la predicación, uno de los brazos del crucifijo que llevaba en la mano se desprendió y cayó al suelo, y todo el pueblo comenzó a pedir misericordia. Aprovechando tal incidente, habló con más fuerza contra esa profanación y añadió que mediante esa señal Dios daba a conocer su voluntad de castigar a los participantes del baile, si no prometían no volver nunca a cometer actos similares.

Superior de San Francesco al Monte

El gran duque de Toscana, Cosme III de Médici, edificado por la santidad de los franciscanos, le pidió al papa Clemente XI su autorización para abrir una casa similar en Florencia. Cuatro religiosos, entre ellos fray Leonardo de Porto Maurizio, fueron enviados allí en 1709.

Al año siguiente, hizo su primera predicación en el monasterio de San Francesco al Monte, donde vivían. Esto bastó para que su fama se extendiera. Desde entonces, no le faltaron peticiones para que llevara a cabo misiones en la región.

En 1713 se encontraba en la ciudad de Prato. Su primera intervención en la catedral fue tan impresionante que los fieles prorrumpieron en lágrimas, y levantando los brazos, le pedían a Dios misericordia por sus pecados. El viacrucis y otras devociones fueron seguidas asiduamente, de modo que, al final de la misión, la ciudad parecía un jardín de buenas obras y piadosos propósitos.

Su fructífera actuación en Toscana ciertamente tuvo un peso enorme en su elección como superior del convento de San Francesco al Monte, gobernándolo nueve años, durante los cuales trabajó arduamente para atraer religiosos dispuestos a una fidelidad adamantina y para reorganizar otras casas de la orden.

Itinerario de perfección

De esta época datan los conocidos Propósitos, que escribió cuando aún era superior del mencionado convento. En él esbozó sesenta y seis máximas, un auténtico programa de perfección, que se propuso seguir durante toda su vida.

La santa misa se celebraría siempre con cilicio y estaría precedida por la confesión, y la meditación de la Pasión acompañaría el oficio divino. Como penitencia, realizaría con frecuencia el viacrucis, y cada falta cometida debía ser reparada de inmediato con una oración. En cuanto a la devoción a la Virgen, se proponía predicar con especial fervor sobre sus virtudes, y llevaría siempre en el pecho una cruz de siete puntas, en honor a los siete dolores de María. El último de los propósitos era estar constantemente en la presencia de Dios.

Los recopió cinco veces a lo largo de los años, pidiendo siempre la firma de su confesor, para practicarlos bajo obediencia. El último registro es de cuando tenía 69 años, lo que demuestra que estos propósitos no fueron fruto de un fervor primaveral y pasajero. Al contrario, constituyeron el corolario de veinte años de vida religiosa perfecta.

Misión y soledad

«Misión, estando siempre ocupado por Dios; soledad, estando siempre ocupado en Dios»,5 escribió una vez acerca de su vocación.

San Leonardo de Porto Maurizio

De hecho, la labor misionera no le suponía un obstáculo para su recogimiento; más bien, era vista como una campaña contra los infiernos, en función de la cual abandonaba momentáneamente la paz del claustro conventual para el bien de las almas.

En 1712 redactó un reglamento que ordenaba este género de actividades. Cada misión debía durar de quince a dieciocho días. Comenzaba con la entronización de un gran crucifijo, ya que la Pasión del Redentor era objeto de las predicaciones y meditaciones, e incluía procesiones, meditaciones y momentos de dirección espiritual. El final siempre estaba señalado con la construcción de un viacrucis.

Fray Leonardo recorrió durante cuarenta y nueve años los penosos caminos de la Italia de entonces. «Deseo morir en misión con la espada en la mano contra el infierno»,6 he aquí el ideal que lo animó a lo largo de las 339 misiones que predicó.

«Cuando muera revolucionaré el Paraíso»

Fray Leonardo de Porto Maurizio entregó su alma a Dios el 26 de noviembre de 1751, a la edad de 74 años, y fue canonizado el 29 de junio de 1867. Su ingente esfuerzo apostólico le valió el título de patrón de los sacerdotes en misión, otorgado por el papa Pío XI en 1923.

En cierta ocasión de su vida comentó: «Cuando muera revolucionaré el Paraíso y obligaré a los ángeles, a los apóstoles, a todos los santos, a que hagan una santa violencia a la Santísima Trinidad para que mande hombres apostólicos y llueva un diluvio de gracias eficacísimas que conviertan la tierra en Cielo».7

Unamos nuestras oraciones e intenciones a las suyas, para que cuanto antes podamos ver cumplido este deseo. ◊

Extraído de la revista Heraldos del Evangelio, #244.

Notas

1 DA ORMEA, Salvatore. Vita di San Leonardo da Porto Maurizio. Roma: Tipografia Tiberina, 1867, p. 31.

2 Fragmento del salmo 84: «Conviértenos, ¡oh Dios, salvador nuestro!».

3 DA ORMEA, op. cit., p. 16.

4 Ídem, p. 18.

5 VILLAPADIERNA, Isidoro de. «San Leonardo de Porto Mauricio». In: ECHEVERRÍA, Lamberto de; LLORCA, SJ, Bernardino; REPETTO BETES, José Luis (Org.). Año Cristiano. Madrid: BAC, 2006, t. XI, p. 632.

6 Ídem, p. 634.

7 Ídem, ibídem.