En determinada etapa de la infancia, surgen en la cabeza del niño numerosos interrogantes que denotan el deseo de investigar y comprender el mundo que le rodea: es la famosa edad de los «porqués»…

El jovencito empieza a surcar el misterioso mar del conocimiento y con cada «descubrimiento» siente la alegría de haber ganado una batalla más, de haber conquistado un terreno más. En el variado abanico de preguntas que le asaltan, suele aparecer ésta: «¿Cómo es que el ojo, siendo tan pequeño, tiene la capacidad de abarcar tantas cosas como la vastedad del océano, la inmensidad del cielo o la extensión de las montañas?».

Y se pasa los días en busca de una respuesta convincente que tranquilice sus indagaciones —la cual puede tardar años en dilucidarse completamente—, hasta que, quizá desde el pupitre de la escuela, aprende cómo funciona el sistema óptico del ser humano. Sólo entonces descansa su espíritu, con el alivio de haber llegado a una conclusión más.

Ahora bien, así como el ojo tiene la posibilidad de abarcar tantas cosas, Dios creó ciertas almas con la capacidad de sintetizar realidades vastísimas. Es lo que ocurrió con algunos científicos, filósofos, compositores, poetas y escritores que inmortalizaron su memoria marcando la historia con ingenios fabulosos.

Sin lugar a duda, entres estas figuras se encuentra el gran Santo Tomás de Aquino. Cuesta creer que una única mente haya explicitado tantas verdades. Por su admirable inteligencia aliada a una eminente santidad, fue alabado por teólogos, obispos y pontífices de todos los siglos, y con mucha razón León XIII lo compara al sol, pues «animó al mundo con el calor de sus virtudes, y lo iluminó con esplendor».1

Teólogo, poeta y santo

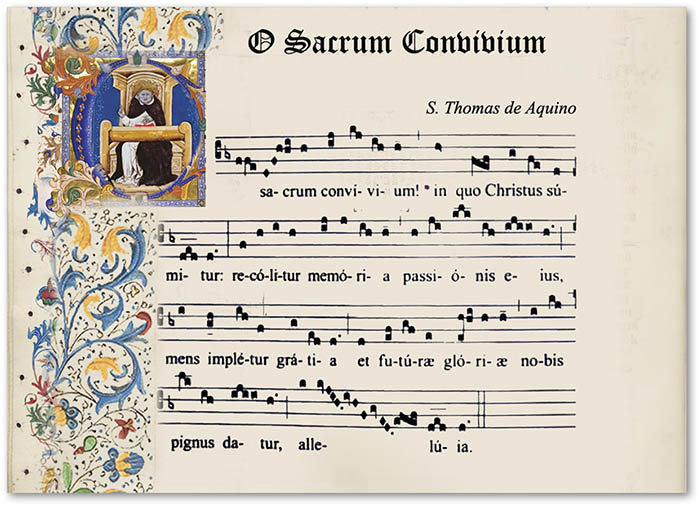

Como vemos en la biografía que abre esta secuencia de artículos sobre el Doctor Angélico, con ocasión de la institución de la solemnidad de Corpus Christi,2 Urbano IV le encargó a Santo Tomás que compusiera el oficio de la celebración. Sin embargo, superando las expectativas, el santo-poeta produjo «una joyita litúrgica que ya ha desafiado siete siglos, y que tal vez sigamos cantando en la eternidad bienaventurada».3 El conjunto de oraciones e himnos que lo forman se considera «lo más tierno, devoto y profundamente teológico que se conoce en la sagrada liturgia».4 De él recogemos el Adoro te devote, el Lauda Sion y el Ave verum, entre otros.

Como señala Mons. Biffi, Santo Tomás no sólo supo elaborar magistralmente su teología eucarística, sino que su «contemplación de la Eucaristía fue tan intensa que logró abrir su vena poética e infundió los acentos de la lírica en un impecable y refinado lenguaje dogmático, y de ahí nacieron las secuencias e himnos que todos conocemos y todavía cantamos».5

En este oficio del Corpus Christi encontramos una antífona pequeña en tamaño, pero gigante en contenido: se trata del famoso O sacrum convivium.6 En ella, de hecho, Santo Tomás7 dejó consignada la triple realidad que, como él afirma, todo sacramento abarca; es decir, en relación con el pasado, con el presente y con el futuro de nuestra santificación.

Consideremos, por tanto, cada uno de esos aspectos en particular.

Institución de la Eucaristía y memorial de la Pasión

O sacrum convivium in quo Christus sumitur; recolitur memoria passionis eius —¡Oh, sagrado banquete en el que se recibe a Cristo! Se renueva la memoria de su Pasión.

Aquí encontramos dos actos que se interpenetran: la institución de la Eucaristía y el memorial de la Pasión.

A punto de morir, el Señor dejó rebosar el cariño que tenía por sus discípulos: «Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13, 1). ¿Y qué escenario eligió para ello? ¿Una predicación en la sinagoga? ¿Un discurso? No: ¡una cena! La comida con amigos y parientes tiene un carácter sumamente afectivo, afable y acogedor: pasamos el tiempo juntos, nos despedimos de un ser querido o nos reencontramos con alguien muy esperado… Ése fue precisamente el contexto que el divino Salvador escogió para la última confraternización con los suyos: un «banquete sagrado».

Además del aspecto convivencial, Santo Tomás indica tres razones teológicas para la oportunidad de la institución de la Eucaristía en una cena. En primer lugar, porque el Señor no quería dejar solos a quienes tanto amaba; así pues, les legó no solamente un recuerdo suyo, sino a su propia Persona en alimento: «Por eso, cuando Cristo estaba para ausentarse de sus discípulos con su presencia natural, se quedó con ellos con una presencia sacramental».8

La segunda razón es la necesidad de que hubiera algo que representara para los siglos futuros el supremo acto de amor realizado por Jesús en su Pasión.9 Comenta el entonces cardenal Ratzinger10 que las palabras del divino Maestro en la Última Cena fueron un ofrecimiento anticipado, en el que midió todas sus consecuencias y aceptó la muerte. Por lo tanto, en la cena pascual hizo su ofrecimiento y en la cruz lo consumó. Y para que se recordara perpetuamente este misterio ordenó: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía» (Jn 22, 19).

Es de suma importancia recalcar que los términos representar, rememorar y memorial son empleados no como un recuerdo evocado a partir de los sentidos internos de la memoria o de la imaginación, sino en el sentido de actualizar, hacer presente la Pasión de Cristo en el sacramento del altar.

La propia cena pascual tenía ese carácter «actualizador» para el pueblo elegido: «El memorial judío no se limita a recordar los hechos salvíficos realizados por Dios en el pasado, sino que los hace presentes en la nueva circunstancia. Se trata de un rito que actualiza la acción salvadora de Dios».11 Asimismo, la cena eucarística no sólo recuerda el ofrecimiento y la muerte del divino Salvador, sino que los renueva de forma incruenta sobre el altar.

Finalmente, como tercer motivo, Santo Tomás explica que convenía que este sacramento fuera instituido en la postrera cena de Cristo con sus discípulos porque «las últimas palabras, muy especialmente al despedirse los amigos, se graban más en la memoria, ya que entonces se inflama más el afecto hacia el amigo».12

Transformados en el propio Dios…

Mens impletur gratia —el espíritu se llena de gracia.

Reza el viejo adagio: «Eres lo que comes». Ahora bien, si la salud corporal puede ser medida según los alimentos ingeridos, ¿qué decir de los efectos producidos en el alma del que se alimenta con el propio cuerpo y sangre de Cristo?

En la alimentación corporal, los nutrientes y vitaminas penetran en nuestro organismo convirtiéndose en parte constitutiva de él, como sangre, cabello o músculo, por ejemplo. Sin embargo, Santo Tomás aclara que el alimento espiritual, es decir, la Eucaristía, posee un efecto distinto al natural: no se convierte en nuestra sustancia, sino que nos transforma en lo que comemos.13

En la Eucaristía, no somos nosotros los que asumimos a Jesús, la segunda Persona de la Santísima Trinidad, sino que es Él quien nos asume por completo. Sin duda, ahí está el efecto particular y la gracia específica de este sacramento: la íntima unión del hombre con Cristo, de manera que el fiel, al comulgar, puede exclamar como la esposa del Cantar de los Cantares: «Yo soy para mi amado y mi amado es para mí» (6,3).

Por eso este sacramento supera en excelencia a todos los demás, pues en él no recibimos solamente un aumento de la gracia santificante, sino al propio autor de la gracia, que prometió: «El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él» (Jn 5,56).

Ahora bien, ¿cuántas veces nos hemos detenido a meditar sobre quién es este Dios en el cual nos transformamos? En palabras del Discípulo Amado, «Dios es amor» (1 Jn 4, 8); entonces, cuando este Dios-Amor nos asimila, pasamos a ser su propia caridad… Por tanto, con toda razón lo llamamos sacramento de la caridad.

Sobre este punto escribe Alastruey: «Esta unión del hombre con Cristo se obtiene principalmente por la virtud de la caridad, que encierra en sí poderosa fuerza unitiva y transformativa del amante en el amado».14 No obstante, sin ser hipostática, substancial o física, es en esa unión moral donde conformamos nuestra voluntad y nuestro afecto al suyo.

Además de unirnos a Cristo y de acrisolar en nosotros la virtud de la caridad, otros efectos derivan de la recepción de este augusto sacramento: aumenta la gracia santificante, sustentando, reparando y deleitando nuestra alma, de manera análoga a lo que hacen la comida y la bebida en el organismo humano; perdona los pecados veniales por el poder de acción de la caridad; previene de pecados futuros, pues la caridad disminuye la concupiscencia y los demonios son derrotados en virtud de la Pasión de Cristo; promueve la unión entre los miembros de su Cuerpo Místico.15

Tal interconexión se establece por la Comunión, ya que al estar unidos a Cristo, Cabeza de la Iglesia, mediante este sacramento, necesariamente debe haber una unión recíproca de los fieles entre sí, como miembros de un solo Cuerpo: «Comunicamos y nos unimos unos con otros a través de ella».16

Prenda de la gloria futura

Et futuræ gloriæ nobis pignus datur. Como ya hemos visto, en la Eucaristía se renueva la Pasión de Cristo; sin embargo, este sacrificio sólo alcanzó su auge en la Resurrección. Del mismo modo, el banquete eucarístico sólo tendrá su desenlace definitivo en el Cielo, pues para esto murió y resucitó Cristo. En este sentido termina Santo Tomás la antífona diciendo que la Eucaristía se nos da como «prenda de la gloria futura».

«Como la Pasión de Cristo, por cuya virtud actúa este sacramento, es causa suficiente de la gloria —no que nos introduzca inmediatamente en ella, porque antes tenemos que “padecer juntamente con Cristo” para ser después “con Él glorificados”, como dice Pablo—, así este sacramento no nos introduce inmediatamente en la gloria, sino que nos da la capacidad de entrar en la gloria».17

Comentando esta parte de la antífona, Torell afirma que la «evocación de la esperanza no ocurre por casualidad, porque si la celebración del sacramento está cargada del memorial de la Pasión, está igualmente orientada hacia el cumplimiento del fin de los tiempos, ya que es prenda de la gloria futura».18

Efectivamente, para que nadie piense que el Reino de los Cielos se conquista con el esfuerzo personal, el Doctor Eucarístico explica que en este sacramento recibimos a aquel que, en virtud de su Muerte y Resurrección, nos abrió las puertas del Paraíso.19 Y ese efecto escatológico del banquete eucarístico lo confirman las propias palabras del Señor: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, […] porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el Reino de Dios» (Lc 22, 15-16).

Nuestra unión con Cristo y con los demás miembros de su Cuerpo Místico aquí en la tierra, por medio de la Eucaristía, es una prefigura de la felicidad que tendremos en el Cielo. Si la convivencia entre los que se aman causa tanta alegría en esta vida, ¿qué decir de nuestra plena unión con Dios y con los bienaventurados en la eternidad?

Dolor y amor: sacrificio que conduce a la gloria

Ahora bien, ¿qué llevó a Dios a darnos tanto? ¡El amor! Un amor desmedido, total, completo… propiamente infinito. Un amor que se aniquiló a sí mismo en favor de aquellos a los que amaba, derramando su sangre, al ser clavado en una cruz.

Cuando existe un amor verdadero y puro, éste lleva al amante a querer darse enteramente al amado, de manera que ni siquiera la vida corporal es capaz de interponerse en tal donación; si fuera para el bien del otro, estará dispuesto a entregar hasta su propia existencia. Ejemplo máximo de esta realidad nos lo ofrece el Salvador, cuando murió y se entregó a los hombres en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13).

Hubo, pues, una especie de «puente» entre el amor manifestado durante la Última Cena y el holocausto consumado durante la Pasión. De donde se puede concluir que el divino Maestro quiso enseñarnos que sin sufrimiento no hay amor, porque el verdadero amor sólo se comprueba en el sacrificio.

No despreciemos esta lección del Señor que tenemos diariamente ante nosotros, en los altares del mundo entero, y sepamos abrazar con generosidad todas las pruebas y cruces que la Providencia nos envíe, sabiendo que al final recibiremos una recompensa demasiadamente grande: la perfecta unión con Cristo en el Cielo. ◊

Extraído de la revista Heraldos del Evangelio, #240.

Notas

1 LEÓN XIII. Æterni Patris.

2 El 11 de agosto de 1264, Urbano IV emitía la bula Transiturus de hoc mundo, por la cual determinaba la solemne celebración de la fiesta de Corpus Christi en toda la Iglesia.

3 FARREL, OP, Walter; HEALY, STD, Martin J. El libro rojo de Dios según Santo Tomás de Aquino. Pamplona: Don Bosco, 1980, p. 598.

4 RAMÍREZ, OP, Santiago. Introducción general. In: SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. 3.ª ed. Madrid: BAC, 1964. t. I, p. 51.

5 BIFFI, Inos. L’Eucaristia in San Tommaso «Dottore Eucaristico». Teologia, mistica e poesia. Siena: Cantagalli, 2005, p. 9.

6 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Officium Corporis Christi Sacerdos. Vesp. II. Antiphona ad Magnificat.

7 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. III, q. 60, a. 3; q. 73, a. 4.

8 Ídem, q. 73, a. 5.

9 Cf. Ídem, ibídem.

10 Cf. RATZINGER, Joseph. La Eucaristía centro de la vida: Dios está cerca de nosotros. 2.ª ed. Valencia: EDICEP, 2003, p. 32.

11 SAYÉS, José Antonio. El misterio eucarístico. 2.ª ed. Madrid: Palabra, 2011, pp. 23-24.

12 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. III, q. 73, a. 5.

13 Cf. Ídem, a. 3.

14 ALASTRUEY, Gregorio. Tratado de la Santísima Eucaristía. 2.ed. Madrid: BAC, 1952, p. 225.

15 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. III, q. 79, a. 4-7.

16 SAN JUAN DAMASCENO. De fide orthodoxa. L. IV, c. 13: PG 94, 1154.

17 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. III, q. 79, a. 2, ad 1.

18 TORRELL, OP, Jean-Pierre. Saint Thomas en plus simple. Paris: Cerf, 2019, p. 81.

19 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. III, q. 79, a. 2.