Las almas que contemplaban los santos de la Alta Edad Media, cuyas vistas sobrenaturales eran mucho más penetrantes que las nuestras, vivían la fe de forma intensa. Lo espiritual y lo terreno se mezclaban armoniosamente en sus corazones, dando origen a relatos rebosantes de episodios maravillosos, aunque a veces imprecisos o incluso contradictorios en los detalles concretos.

No es de extrañar, por tanto, que la vida de Santa Otilia haya llegado hasta nosotros envuelta en un halo de leyenda, volviéndose imposible hacer una clara distinción entre los aspectos rigurosamente históricos y el piadoso colorido que le fue añadido a lo largo de los siglos posteriores.

A pesar de eso, tales crónicas nos desvelan una singularísima vocación: en ellas encontramos el heroísmo pionero de San Remigio y Santa Clotilde, aliado a la grandeza fecunda de Carlomagno. A la par de estos predicados, su elevado llamamiento fue marcado desde temprano por la contrariedad y por el sufrimiento, que esta noble dama alsaciana supo alzar hasta el Todopoderoso en holocausto de agradable olor.

Así pues, Santa Otilia fue precursora, guía y modelo, pero también víctima. Como tal, tuvo, sin duda, un papel histórico muy importante en la construcción de la Europa cristiana. Sus dolores y pruebas, unidas al cáliz redentor de Cristo, tal vez sean el principal motivo por el cual Alsacia, región de la que es patrona, sea considerada aún hoy día una de las más católicas de Francia.

Nada más nacer, el repudio paterno

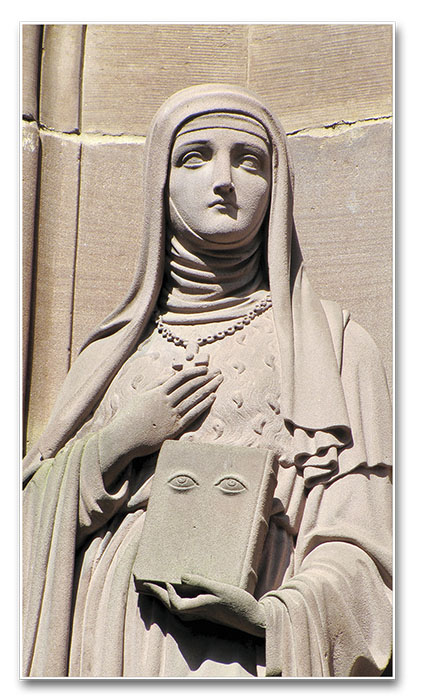

Santuario del Monte de Santa Odilia, Ottrott (Francia)

Cierto día del año 620 el silencio dominaba los pasillos del castillo de Hohenbourg, en Alsacia, donde el duque Aldarico y su esposa Bereswinda esperaban el nacimiento de un nuevo retoño. No obstante, lejos de realizarse los anhelos paternos por la venida de un varón, nació una niña… ¡y ciega!

Cuando el jefe franco vio que se desvanecían sus sueños, la cólera tomó cuenta de sus pensamientos hasta el punto de llevarlo a pronunciar una fatal sentencia: la niña debería morir. La intervención de la madre salvó la vida de su hija, pero para tal él impuso como condición que nunca más la tuviera ante sus ojos y que nadie supiera de la existencia de la recién nacida, por la vergüenza que eso suponía para su linaje.

Tras pedir al divino Espíritu Santo que viniera en su auxilio, Bereswinda se acordó de una fiel sierva que podría encargarse de su mayor tesoro. Ante el triste destino reservado a la pequeña, la criada procuró por todos los medios atenuar los dolores de su señora: «No lloréis más. Dios ha querido que vuestra hija viniera así al mundo. Él todavía puede darle la luz de la que ella ahora está privada. Confiad a la niña a vuestra sierva. Quiero alimentarla y educarla como Dios lo ha prescrito»1.

Algo aliviada por tal solicitud, Bereswinda cubrió de besos a su hija, la bendijo y entre sollozos se la entregó a su sierva diciéndole: «Te la confío, y la encomiendo a mi Salvador, Jesucristo»2.

Comienzos de la vida religiosa

He aquí la primera página de la historia de Santa Otilia. La fiel guardiana se deshizo en atenciones con la pequeña, hasta el punto de despertar en la región cierta curiosidad sobre quién sería la ilustre cieguecita. Tales rumores llegaron a oídos de Bereswinda, lo que renovó sus angustias y la llevó a buscar refugio en la oración. Una vez más el Espíritu Consolador no se hizo esperar.

En el siglo VII los monasterios eran no sólo el asilo seguro de los desafortunados, sino que constituían también el lugar donde se proporcionaba una esmerada educación a los hijos de las más nobles dinastías. Teniendo esto en mente, Bereswinda envió a su hija al convento de Palma, situado a algunos kilómetros de Besançon, donde una tía suya se encontraba a la cabeza de la floreciente comunidad. Sin revelar el origen de la recién llegada, la superiora recibió a la pequeña ciega con profunda ternura y piedad, discerniendo que flotaba un designio de Dios sobre aquella alma marcada desde la cuna por el sufrimiento.

Así pues, la santa creció bajo el influjo del suave yugo de la vida monástica, abriendo fácilmente su alma a las cosas divinas. Según la casi totalidad de cronistas, fue en torno a los trece años cuando se dio el acontecimiento que cambió el rumbo de su existencia.

En el Bautismo, milagrosa curación

Santuario del Monte de Santa Odilia, Ottrott (Francia)

En la entonces naciente Europa católica muchos monjes eran ungidos obispos por necesidad apostólica y luego regresaban a su monasterio tras haber concluido su misión. Entres ellos había dos hermanos de origen germánico: San Hidulfo, obispo de Tréveris, el cual en torno al año 671 fundó la abadía de Moyenmoutier, y San Erhardo, obispo de Ratisbona, que perteneció a la mencionada falange de monjes misioneros.

Cierto día, estando en Ratisbona, Erhardo tuvo una visión: «Levántate, le dice el Señor; dirígete al monasterio de Palma: allí encontrarás a una virgen ciega de nacimiento, la bautizarás en nombre de la Santísima Trinidad y, después del Bautismo, la virgen ciega verá la luz del día».3 El santo obispo partió de inmediato y se encontró en el camino con Hidulfo, que había conocido místicamente el objetivo de la misión de su hermano. Fueron juntos a Palma y, nada más llegar al convento, pidieron ver a la niña.

Muy tocados por comprobar la realización de los designios divinos con relación a la joven, los hermanos le rogaron al Señor que le concediera «la luz de la gracia a su alma y la luz del día a su cuerpo».4 Dispuestos los preparativos para el Bautismo, la catecúmena fue examinada sobre los misterios de la fe, maravillando a todos por la sabiduría de sus respuestas.

Finalmente comenzó la ceremonia. Después de que el obispo Erhardo pronunciara solemnemente las palabras sacramentales, tomó los santos óleos y, ungiendo los ojos de la ciega, dijo: «En nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que tu cuerpo vea como tu alma».5 Inmediatamente la niña empezó a ver y sus ojos se mantuvieron vueltos hacia el cielo por largos instantes. Inexpresable conmoción se apoderó de los presentes al testimoniar tan grande maravilla. Fue entonces cuando la virgen de Palma recibió el nombre de Otilia, que significa Luz de Dios, como lo había indicado el Señor en la visión que había tenido el obispo de Tréveris.

San Hidulfo llevó al duque Aldarico la buena noticia del milagro, pero la actitud de éste fue irreductible: no la reconocía como hija suya, y jamás lo haría.

Retorno a la casa paterna

Pasaron los años. La sierva a cuyos cuidados Bereswinda había entregado a Otilia cuando era pequeña enfermó gravemente y, antes de morir, le contó a la virgen su verdadero origen, despertando en ella un gran deseo por conocer a su familia.

Cierto día de invierno se hospedaron en el convento algunos caballeros que, al calor de una sopa y un buen vino, conversaban durante la cena sobre el duque de Hohenbourg, las virtudes de su esposa y los hijos del noble matrimonio. Tras haberlos escuchado, Otilia escribió esa misma noche una carta a uno de sus hermanos, llamado Hugo. Le contó su historia y le pidió ayuda para regresar a la casa paterna.

Al leer la misiva, su hermano quiso compartir la alegría con su padre, el cual, al saber de lo que se trataba, vociferó su acostumbrada negativa. No obstante, Hugo tomó la deliberación de traer a su hermana de vuelta a escondidas.

Estando un día padre e hijo en la terraza del castillo vieron que llegaba un destacamento. Entonces Hugo le reveló al duque su iniciativa, confesándole que había enviado una escolta para buscar a su hermana en el convento de Palma. Enfurecido, Aldarico descargó tan violento golpe en el joven que lo dejó durante unos momentos sin sentido. Mientras recibía los cuidados necesarios, Otilia llegaba a la alta montaña donde estaba ubicado el Hohenbourg.

Al bajar de la carroza, Otilia se lanzó en los brazos de su madre, que la recibió con transportes de alegría y afecto, junto con sus hermanos. Sólo Aldarico no participaba del gozo general e, inflexiblemente ante los sombríos remordimientos que asaltaban su alma, una vez más decidió mantener a su hija lejos de sí. Poco le faltó para un segundo exilio…

Sin afligirse, la joven aceptó y besó la cruz que la Providencia le daba con un espíritu todo sobrenatural, rindiendo gracias a Dios por tantos favores de los cuales no se consideraba digna.

En la corte de Hohenbourg

Otilia sabía que podría contribuir con los planes de Dios beneficiando no solamente a los más próximos, sino también a todos los que se acercaran a su celo y su caridad.

En una fría noche, habiendo salido para distribuir alimentos a los más necesitados, fue sorprendida por Aldarico mientras andaba con dificultad en medio de la nieve. Ante este gesto el duque no se pudo contener y la emoción le hizo caer en sí sobre la injusta y cruel actitud en relación con tan virtuosa joven. Al día siguiente, le prodigó sus nunca antes reconocidos derechos como hija legítima: la vistió con ropas finas, le dio un blanco corcel y la hizo sentarse a la mesa con los nobles.

Empezaba para Otilia la vida en la corte, en la cual todos quedaron deslumbrados por su belleza y nobleza de alma. Cierto día, un príncipe germánico le pidió al duque Aldarico la mano de su hija. En el momento en que el padre se dirigía a ella para darle la noticia, Otilia se adelantó diciendo que deseaba volver al convento de Palma para dedicarse a la vida religiosa, pues sentía la falta de la paz monástica, del estudio de las Escrituras, de la piadosa emulación en seguir las vías del Señor… Naturalmente, su progenitor se mostró inexorable y le exigió que aceptara la propuesta del ilustre pretendiente.

Abandono en las manos de la Providencia

Ante esa nueva prueba, Santa Otilia se vio obligada a huir del castillo de noche, disfrazada de campesina. Al día siguiente, al darse cuenta de la ausencia de su hija, Aldarico reunió una comitiva y salió en su persecución. Imaginaba que la encontraría fácilmente, pero no contaba con la acción de Dios…

Tras atravesar el Rin con el auxilio de un barquero, Otilia buscó refugio en las montañas. Al llegar al lugar llamado Musbachtal, en las proximidades de la ciudad de Friburgo de Brisgovia, en la actual Alemania, se sentó exhausta junto a una roca. Súbitamente, escuchó el ruido de caballos que se acercaban y por un instante pensó que todo estaba perdido.

Sin embargo, en el momento en que el destacamento se encontraba a pocos metros de distancia su confianza se afirmó como un baluarte. Entonces la piedra que tenía detrás se abrió para ofrecerle refugio, cerrándose tan pronto como Otilia entró en ella. Cuando el peligro pasó, se rajó nuevamente, para dejarla en libertad. A fin de sellar el prodigio obrado en favor de su fiel sierva, Dios hizo que de la apertura de la roca manara una fuente.

Otilia pasó a vivir del producto de sus manos. Viajaba de aldea en aldea, sin dejar nunca de hacer el bien a quien lo necesitara. Corría el tiempo y en el castillo de Hohenbourg nadie tenía noticias de la joven. Al saber de la actitud que había tomado, el pretendiente a su mano le comunicó a Aldarico que desistía del compromiso. Éste, por su parte, se volvía cada día más triste y abatido y, acometido de remordimientos por la vida pasada, envió a emisarios que pregonaran por el reino que esperaba de vuelta a su hija Otilia y que respetaría su deseo de ser religiosa, si esa fuera realmente su voluntad.

Sin hacerse esperar, regresó al castillo, dando gracias a Dios por la nueva situación.

El monasterio de Hohenbourg

Santuario del Monte de Santa Odilia, Ottrott (Francia)

Esta vez Aldarico le prometió a su hija que haría todo lo que estuviera a su alcance para que cumpliera su deseo de seguir la vía religiosa. Para eso adaptó el castillo de Hohenbourg para la vida monástica y se lo dio a Otilia, por estar este en el punto más alto de la región y gozar de un panorama propicio al recogimiento y a la contemplación.

En poco tiempo, los sonoros cuernos de caza y los bailes festivos dieron paso al canto de las horas y la oración. Numerosas jóvenes siguieron el ejemplo de Otilia y no tardó mucho en llegar el día en que, en presencia de toda la familia ducal, la santa y sus religiosas fueran consagradas por el obispo de Alsacia y profesaran los votos solemnes.

Entre las varias capillas que Otilia hizo erigir a partir de entonces, una era de su especial devoción: la de San Juan Bautista. Antes de mandar construirla, le había rogado al Precursor que le indicara el lugar más adecuado; y una noche éste se le apareció envuelto en luz y reveló el sitio de su agrado. Allí la santa abadesa tendría numerosas visiones de los misterios celestiales que, infelizmente, no llegaron hasta nosotros.

El perfume de la santidad de Otilia se esparció por toda la región. Curaciones, conversiones y multiplicación de alimentos motivaban a nobles y plebeyos a subir hasta Hohenbourg. Pero muchos enfermos y lisiados no poseían las fuerzas necesarias para llegar hasta allí. Preocupada por ellos, Santa Otilia decidió fundar un nuevo monasterio en la falda de la montaña, llamado Niedermünster —convento de abajo— a fin de hospedarlos allí y facilitarles los cuidados que necesitaban.

Así pasaron los años. El número de religiosas aumentaba y los enfermos recuperaban no sólo la salud del cuerpo, sino también la del alma. Ese era el gran objetivo de Santa Otilia: conducir a los demás hacia la salvación eterna. La acción que un santo ejerce cuando ayuda a otro en el plano material tiene efecto ordenativo en el espiritual, porque lleva al individuo a «quedar en orden con Dios» y esto trae paz de alma, junto con el deseo de que el bien sea difundido y el mal extirpado. He aquí la verdadera caridad.

Habiendo cruzado el umbral de la eternidad, recibió el viático

Estrasburgo (Francia)

Finalmente, el 13 de diciembre del 720, Otilia percibió que había alcanzado el fin de su carrera en este mundo. Reunió a las religiosas y les dijo:

—Permaneced muy unidas, sabed vivir en la sencillez y en la humildad, y tened fe viva. Cuando seáis tentadas, rezad; trabajad sin cesar para ser mejores cada día. Jamás olvidéis que, como yo, llegaréis al término del viaje de esta vida y será necesario rendir cuentas de todos vuestros pensamientos, palabras y acciones.

A continuación, deseando estar a solas con Dios, les pidió que fueran a la capilla a cantar los salmos. Cuando más tarde regresaron, constataron que la santa abadesa había abandonado esta tierra. Consternadas por el hecho de que su madre espiritual no había recibido el viático antes de partir hacia la eternidad, le rogaron a Dios y Él hizo que Otilia regresara al mundo de los vivos para recibir por última vez al Rey de reyes y Señor de señores.

Semilla de la civilización cristiana

A ciertas almas muy llamadas, como la de la patrona de Alsacia, Dios les exige grandes renuncias.

Desde el comienzo de sus vidas son invitadas a abrazar el bien por entero y desapegarse de todo el resto, incluso de sí mismas. Muchas veces el Altísimo les pide también que, aun sintiéndose llamadas a volar como águilas, caminen paso a paso, haciendo posible con su sacrificio que otros vislumbren los mismos horizontes grandiosos por ellas contemplados.

En la época de Santa Otilia, los esplendores de la civilización cristiana estaban solamente empezando a insinuarse, pero en el alma de esta abadesa de temple carolingio ya habitaban por entero, como un árbol frondoso se encuentra en germen en la semilla que lo origina.

Santa Otilia nació ciega, pero se convirtió en un águila. Si sus ojos permanecieron cerrados al principio de su existencia terrena, su espíritu intrépido nunca dejó, no obstante, de volar hacia Dios. ◊

Extraído de la revista Heraldos del Evagelio, #209.

1 WINTERER, Landelin. Histoire de Sainte Odile. Paris-Guebwiller: Ch. Douniol; Jung, 1869, p. 46.

2 Ídem, ibídem.

3 Ídem, p. 54.

4 Ídem, p. 56.

5 Ídem, p. 57.