El clima era severo, con frecuentes nevadas, y el terreno pobre; la ausencia de caminos dificultaba la exploración de los bosques. Establecer un monasterio allí parecía una locura. Pero el ideal que movía a San Bruno no se basaba en criterios humanos…

El profundo espíritu contemplativo de la Cartuja, para el cual el tiempo se mide por la eternidad, se manifestó de forma pintoresca —pero, de sí, honorífica para la Orden— cuando, en 2005, vino a público el documental de tres horas que dio la vuelta al mundo: El gran silencio. Su autor había hecho la petición de filmar en 1984. Con más celo por su carisma que por la propaganda, los cartujos le respondieron que necesitaban un tiempo para pensarlo. La autorización llegó dieciséis años después, con tres condiciones: enviar a un solo camarógrafo, mantener el silencio y no utilizar luces artificiales.

Este sabroso episodio refleja la fuerza sobrenatural que sustenta a la institución desde sus comienzos, confirmando lo que sobre ella comentó el Papa Inocencio XI cuando la Cartuja, seiscientos años después de su fundación, contaba con más de doscientos monasterios: «Nunquam reformata, quia numquam deformata».1 O lo que, más recientemente, afirmó el Papa Pío XI: «Es cosa bien sabida que los cartujos, en el transcurso de casi nueve siglos, de tal manera han conservado el espíritu de su fundador, legislador y padre, que, al contrario de lo sucedido en otras instituciones, la Orden no ha necesitado de ninguna corrección o reforma».2

La historia de la causa primera de tal perennidad es lo que conoceremos en estas páginas: la vida de San Bruno.

Nacido en la «Roma alemana»

Su fecha de nacimiento es desconocida, al igual que la mayor parte de su vida. Se sabe con seguridad únicamente que vino al mundo entre los años 1027 y 1035. Una tradición oral indica que era natural de la ciudad de Colonia, la antigua Colonia Claudia Ara Agrippinensis de los romanos, y que procedía de una familia patricia, quizá Hartenfaust, la gens Æmilia. Su padre también se llamaba Bruno.

Años antes de su nacimiento, aquella región había sido bendecida con la presencia de un santo duque y arzobispo, fallecido en el 965: San Bruno Magno, hermano del emperador Otón I. Genio organizador, había hecho de Colonia la primera ciudad del Sacro Imperio y había favorecido la vida monástica, construyendo eremitorios y monasterios. En la infancia de nuestro Bruno, la urbe —por entonces conocida como Santa Colonia o Roma alemana— contaba con nueve colegiatas, cuatro abadías y diecinueve parroquias, sorprendente para la época e incluso para muchas metrópolis de hoy día.

Toda educación superior se llevaba a cabo en las escuelas de los monasterios, catedrales y otras iglesias, las cuales, poco después del fallecimiento del santo, adoptarían el nombre de universitas. No se sabe dónde estudió Bruno, pero es indiscutible que aprovechó muy bien las enseñanzas recibidas, pues aún adolescente continuó la carrera intelectual de modo brillante en la ciudad de Reims.

Rectitud en medio del éxito

En torno a los 15 años, Bruno se trasladó a esa ciudad para estudiar Teología y Filosofía, bajo la tutela del canónigo Herimann. Debido a los excelentes progresos, recibió la canonjía en San Cuniberto, en su Colonia natal, y en el 1057, cuando tenía entre 26 y 28 años, asumió el oficio de magister scholarum o scholasticus de la catedral de Reims, sucediendo al canónigo Herimann. El cargo lo convirtió en director de todas las escuelas bajo la jurisdicción de aquella diócesis francesa, responsabilidad que ejerció, durante casi veinte años, con tal eficacia y virtud que el Papa San Gregorio VII le concedió el honroso título de Remensis Ecclesiae magistrum – maestro de la Iglesia de Reims.

Entre sus alumnos se cuentan grandes celebridades de entonces, como Otón de Châtillon, canónigo de Reims y, más tarde, prior de la abadía de Cluny, que posteriormente fue elegido al trono pontificio con el nombre de Urbano II.

Alrededor de 1076, San Bruno fue nombrado canciller de la catedral por Mons. Manasses de Gournay. Y pronto se vio en medio de una situación delicada, que le permitió dar muestras de rectitud, diplomacia y sabiduría: el arzobispo practicaba la simonía y dilapidó los bienes de la diócesis, razón por la cual fue sometido a un accidentado y largo proceso canónico. Una vez fueron puestas al descubierto sus impías acciones, San Bruno le hizo oposición, siendo uno de sus acusadores en el Concilio de Autun en 1077, en el cual el prelado fue suspendido del cargo. Finalmente, San Gregorio VII lo cesó el día 27 de diciembre de 1080.

San Bruno renunció al título de canciller, pues le había sido otorgado por el dignatario simoníaco, y rechazó el arzobispado de Reims, para el cual había sido indicado como candidato más idóneo tras la expulsión de Manasses.

La decisión de abandonar el mundo

Como canónigo secular de la catedral y miembro del cabildo de Reims,3 San Bruno desempeñaba sus deberes docentes con cierta libertad: a pesar de que tenía la obligación de participar en el Oficio rezado en la catedral, vivía en una casa propia, tenía rentas estipuladas canónicamente y disponía de criados. No obstante, fue en este tiempo cuando germinó en su alma el anhelo de dedicarse por entero al recogimiento y a la penitencia.

Visitó varios conventos y Órdenes religiosas en busca de una forma ideal de vida contemplativa, pues aún no tenía claro el llamamiento que Dios le hacía. Muy probablemente estuvo en las abadías de Saint-Thierry y de San Remigio, las cuales admiraba. Lo cierto es que guardó gran estima por los «monjes negros», los benedictinos, en cuya Regla se inspiró para organizar posteriormente la Cartuja.

Sin embargo, fue un hecho sobrenatural ocurrido fuera de los claustros lo que llevó a San Bruno a tomar la decisión de abandonar definitivamente el mundo. Así lo narra el biógrafo de los cinco primeros priores cartujos:

«En torno al año 1082 de la Encarnación del Señor, […] un cierto doctor enfermó gravemente y en poco tiempo falleció. Siguiendo la costumbre parisina, el féretro con el cuerpo del difunto fue expuesto desde temprano en la escuela, donde se cantaría el Oficio Divino, el cual congregaba tanto a estudiantes como a doctores, con la finalidad de rendirle a tan ilustre varón las debidas honras fúnebres y darle un digno entierro.

«Cuando los reverendos señores se aproximaron a recoger el féretro para llevarlo a la iglesia, de repente, para espanto de todos, el muerto levantó la cabeza, se sentó y con voz fuerte y terrible exclamó: “Por justo juicio de Dios, he sido acusado”. Habiendo dicho esto, se tumbó y quedó inmóvil como antes.

«Al existir un acalorado debate sobre lo sucedido, fue imposible llevar a cabo la sepultura ese día, posponiéndolo para la mañana siguiente. El segundo día, habiéndose difundido la noticia, una gran muchedumbre se congregó para acompañar el féretro hasta la iglesia, pero el difunto, como el día anterior, levantó la cabeza y con voz temblorosa y terrible exclamó: “Por justo juicio de Dios, he sido juzgado”.

«La multitud presente escuchó la frase alta y clara, quedándose más asombrada que el día anterior. Deseosos de saber el significado de tan insólito e inesperado pronunciamiento, decidieron postergar el entierro. Al tercer día, buena parte de la ciudad se congregó en el lugar; estando todo listo para llevarlo a la sepultura, nuevamente el muerto, como en los días anteriores, exclamó con un grito tristísimo: “Por justo juicio de Dios, he sido condenado”.

«Habiendo oído esto, un gran temor y temblor se apoderó de casi todos, convencidos de la condenación de aquel hombre, que en apariencia había llevado una vida honesta, ilustrada y digna y había brillado por su ciencia y sabiduría.

«Ahora bien, en medio de aquel tumulto estaba el maestro Bruno, de la nación teutónica, de la ciudad de Colonia, nacido de padres ilustres, canónigo de la Iglesia de Reims, donde daba clases de Teología, el cual, conmovido saludablemente por las palabras del condenado, comentó con algunos de sus compañeros también presentes: “¿Qué hacer, queridos míos? Todos moriremos y se salva solamente quien huye de este mundo. Si esto ocurre en el esplendor, ¿qué pasará en la aridez? Si un hombre tan digno, tan letrado se ha condenado, ¿qué no sucederá con nosotros, los más miserables entre los hombres? […] Después de las horribles cosas que hoy hemos escuchado, no endurezcamos nuestros corazones, más bien salgamos de Babilonia, huyamos de la Pentápolis4 ya condenada al fuego y al azufre y, a ejemplo del bienaventurado eremita Paulo, los bienaventurados Antonio, Arsenio, Evagro y otros santos como San Juan Bautista, huyamos hacia las cuevas del desierto, salvémonos en los montes, para huir de la ira del Juez eterno y de su sentencia de condenación eterna. Huyamos del diluvio entrando en el arca de Noé, en la barca de Pedro, donde Cristo hace que el viento y las tempestades cesen, es decir, en la nave de la penitencia, para que de esta forma arribemos al puerto de la salvación eterna».5

El despuntar de la Gran Cartuja

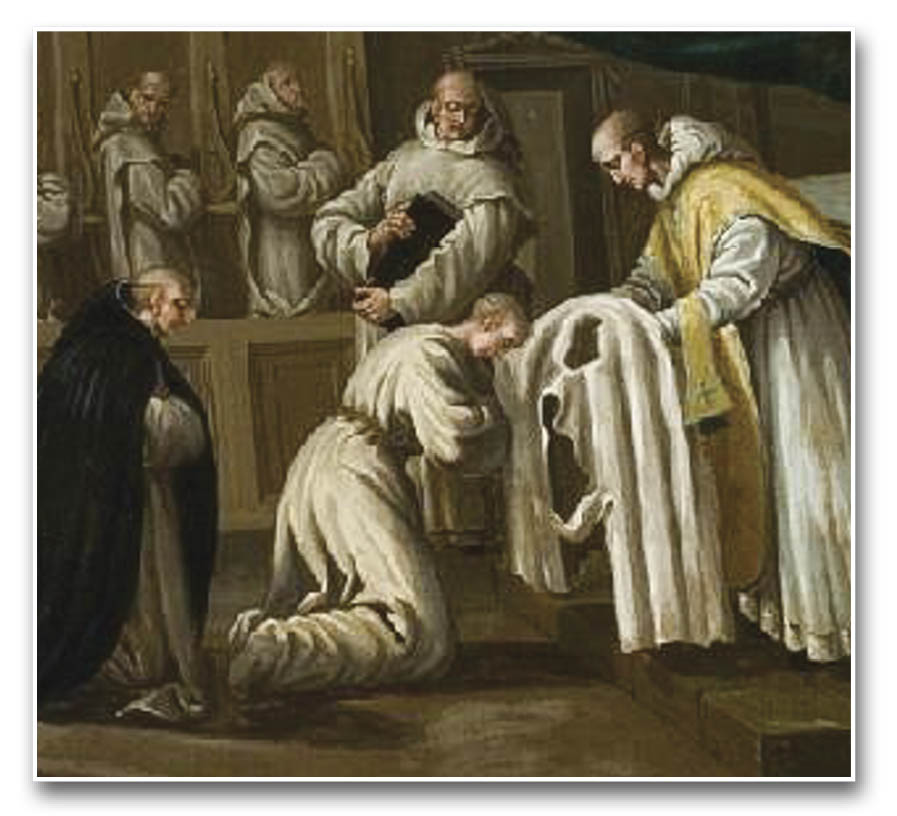

Con estas y otras palabras San Bruno exhortó a sus compañeros, de manera que seis varones probos decidieron seguirlo, buscando la soledad para hacer penitencia y olvidando todas las riquezas, delicias y honores de la tierra.

Inicialmente, se dirigieron al monasterio benedictino de Molesme, en la antigua diócesis de Langres. El abad era por entonces San Roberto, que en 1098 fundaría la Orden del Císter. Pero San Bruno aspiraba a una vida más austera y de mayor aislamiento. Así pues, marchó con sus seis compañeros hacia el desierto de Sèche-Fontaine, a unos kilómetros de Molesme.

Tras un período que los biógrafos estiman entre uno y tres años, San Bruno se dirigió a Grenoble, cuyo obispo era un antiguo alumno suyo, San Hugo de Châteauneuf. Este le cedió la región montañosa de la Chartreuse, en el desierto de Saint-Pierre, donde San Bruno erigió una construcción en el año 1084.

Desde el punto de vista humano, la elección del lugar parecía una locura: un área con altitud entre 780 y 1150 metros, accesible solamente por escarpados senderos. El clima era severo, con frecuentes nevadas, y el terreno, pobre. La ausencia de caminos dificultaba la exploración de los bosques; el sitio era impenetrable durante la mayor parte del año, comprometiendo la llegada de ayuda en caso de incendio o enfermedades. No obstante, San Bruno se basaba en criterios divinos y no humanos y ninguna de esas dificultades lo hizo desanimarse. Por cierto, hasta en nuestros días es notable la robustez, buena salud y longevidad de los cartujos.

Anhelando una vida eremítica pura, estrictamente aislada, con tan sólo algunos actos religiosos en común, organizó su obra teniendo en vista los rigores del invierno: celdas individuales y separadas, pero comunicadas por un claustro cubierto que permitía el acceso a la iglesia, al capítulo y al refectorio. Esa primera estructura de la Cartuja sería modelo de todas las demás fundadas por el mundo a lo largo del tiempo.

El 2 de septiembre de 1085 el obispo San Hugo consagró la iglesia, dedicada a la Santísima Virgen y a San Juan Bautista.

Algunas décadas más tarde, tras una avalancha de nieve, los monjes se vieron obligados a reconstruir la Cartuja dos kilómetros más al sur, en un lugar más seguro, donde se encuentra actualmente.

Fundación de la segunda Cartuja

Tras haber esperado más de medio siglo para la realización de su sueño, San Bruno pudo disfrutar de la soledad solamente seis años. El Papa Urbano II, recordando las virtudes de su antiguo maestro, lo convocó a Roma en nombre de la santa obediencia. Allí llegó el fundador de los cartujos en el año 1090. Al tomar conocimiento de que el Papa lo había designado para la sede episcopal de Reggio Calabria, se valió del derecho que le autorizaba rechazar tal elección, pues estaba seguro de que esa no era su vocación.

Después de pasar un año en la corte pontificia, obtuvo del pontífice el permiso para volver a la vida contemplativa, pero no en Francia: Urbano II le impuso la condición de permanecer en los límites del actual territorio italiano.

Fue así como, en 1091, San Bruno fundó un monasterio en Calabria, en Santa María de la Torre, diócesis de Squillace, donde permanecería hasta su muerte. La obra, al igual que como las fundaciones futuras, recibió el nombre de Cartuja, en recuerdo de la casa madre, y enseguida obtuvo las debidas aprobaciones y autorizaciones del Papa Urbano II.

Precioso legado espiritual

San Bruno falleció el 6 de octubre de 1101. De los casi 71 años de vida, tan sólo pasó dieciséis en su tan apreciada soledad: seis en la Cartuja francesa y diez en la italiana.

De los pocos escritos de su autoría que se conocen, destaca una carta redactada en 1099 o quizá en 1100, en la cual describe las alegrías propias a la vocación contemplativa: «Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ama, sólo lo saben quienes lo han experimentado. Aquí pueden los varones esforzados recogerse en sí cuanto quieran y morar consigo, cultivar con afán las semillas de las virtudes y alimentarse felices de los frutos del Paraíso. Aquí se adquiere aquel ojo cuyo sereno mirar hiere de amor al Esposo, con el que limpio y puro se ve a Dios. Aquí se practica un ocio laborioso y se reposa en una sosegada actividad. Aquí, por el esfuerzo del combate, Dios premia a sus atletas con la ansiada merced, a saber, “la paz que el mundo ignora y el gozo en el Espíritu Santo”».6

Aunque el legado espiritual de la Cartuja sea, de lejos, su más precioso patrimonio, este se traduce también en innumerables aspectos concretos, entre ellos el famoso licor Chartreuse, compuesto por 130 hierbas. Su largo proceso de preparación, con cuatro destilaciones y cinco infusiones, es conocido únicamente por dos cartujos. No deja de ser admirable que una de las Órdenes más austeras de la Iglesia, cuyas costumbres prescriben ayunos rigurosos y ni siquiera permiten este licor en sus mesas, haya ofrecido al mundo tal maravilla.

Con justicia, en el escudo de la Orden constan siete estrellas que representan a San Bruno y a sus primeros discípulos, formando medio arco sobre un orbe coronado por la cruz, y el lema Stat crux dum volvitur orbis – La cruz permanece en pie, mientras el mundo da vueltas. ◊

Extraíd de la revista Heraldos del Evangelio, #219.

1 WIEL, Constant Van de. History of Canon Law. Louvain: Peeters Press, 1991, p. 84. Del latín: «Nunca reformada porque nunca deformada”.

2 PÍO XI. Constitución apostólica Umbratilem.

3 También existían los canónigos regulares, que llevaban vida en común. No se conoce el momento en el que San Bruno fue ordenado sacerdote. En la época se solía usar el título de clérigo para cualquier miembro de la jerarquía eclesiástica, incluso si no fuera presbítero.

4 Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Soar, cinco ciudades del Antiguo Testamento castigadas por sus pecados.

5 VITA ANTIQUIOR SANCTI BRUNONIS, n.os 1-7: PL 152; 482-484.

6 SAN BRUNO. Carta a su amigo Raúl. In: SÁEZ DE SANTAMARÍA, Gerardo Posada. Maestro Bruno, Padre de monjes. 2.ª ed. Madrid: BAC, 1995, p. 163.